Par MD

Introduction.

On a déjà à plusieurs reprises évoqué et analysé la base de données des catastrophes naturelles tenue à jour par l’université de Louvain. Ces données sont ouvertes au public par le « Centre for research on the epidemiology of disasters » (CRED) sous la dénomination EM-DAT. Elles viennent d’être mises à jour pour l’année 2024, qui comme on sait a été globalement chaude. On ne signalera que pour mémoire la courte brochure annuelle du CRED qui relate les chiffres principaux de l’année sous une présentation tapageuse. Il est préférable de recourir directement à la base de données Excel pour analyser si les températures relativement élevées ont pu influer significativement sur la fréquence et la gravité des évènements.

Base de données EM-DAT.

Le terme « epidemiology » est équivoque : la base EM-DAT est en fait un répertoire des catastrophes de toutes nature établi à partir de sources d’informations très diverses. EM-DAT définit un « disaster» comme un évènement, survenu dans un État donné, ayant provoqué au moins 10 décès, ou 100 personnes affectées (dommages aux personnes ou aux biens), ou une déclaration d’état d’urgence, ou un appel à l’assistance internationale.

Quoique les séries chronologiques du site EM-DAT commencent dès 1900, elles ne sont fiables que depuis l’année 2000, comme le déclare énergiquement le CRED : « Pre-2000 data is particularly subject to reporting biases ». On s’intéressera donc exclusivement aux données de la période 2000 à 2024, en laissant de côté les données antérieures : un laps de temps d’un un quart de siècle constitue déjà une durée significative en terme climatique. Les évènements relatés se classent dans les rubriques relevant des sciences de la vie et de la terre, soit selon la classification EM-DAT :

– « meteorological » (tempêtes, cyclones, vagues de chaleur ou de froid) ;

– « hydrological » (inondations, glissements de terrain) ;

– « geophysical » (séismes, volcanisme) ;

– « climatological » (sécheresses, feux de forêts ou de brousse) ;

Paramètres.

EM-DAT attribue à chaque évènement un indicatif du type : 2024-0796-ESP (exemple de l’inondation de Valencia fin octobre 2024) soit : année – numéro d’ordre – État (code ISO3). Quand un évènement a affecté simultanément plusieurs États, le numéro d’ordre est commun, seul change le suffixe à trois lettres : on peut ainsi éliminer les doubles comptages.

Pour chaque évènement, EM-DAT précise les types de sinistres, les lieux et dates de survenance, les nombres de décès et de personnes « affectées », les coûts estimés, etc. Cependant, beaucoup de rubriques restent lacunaires et approximatives, et affectées par divers biais qui peuvent entacher le recueil des données. Dans la présente synthèse, on a retenu deux des paramètres qui paraissent les moins sujets à caution : les nombres d’évènements et les nombres de décès.

Nombres d’évènements.

Avertissement important : dans les dénombrements qui suivent, on a fait le choix d’éliminer les doubles comptages,c’est-à-dire de compter une seule fois un évènement (exemples des vagues de chaleur ou des cyclones) ayant concerné simultanément plusieurs États juxtaposés (donc avec un numéro d’ordre commun, seul différant le suffixe ISO).

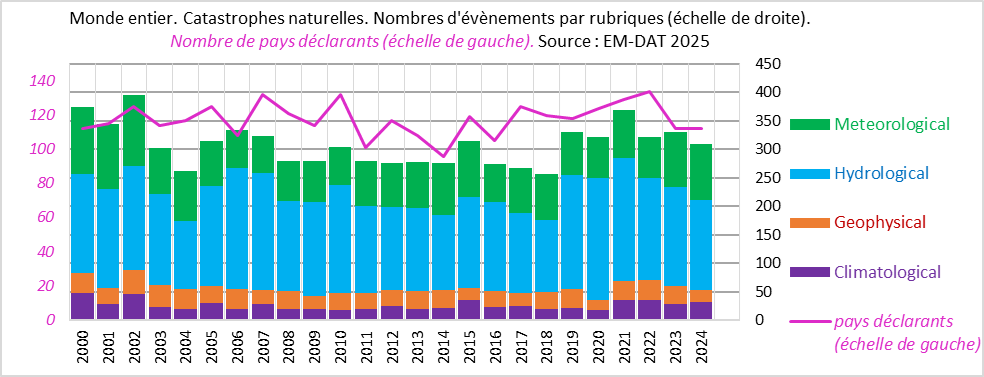

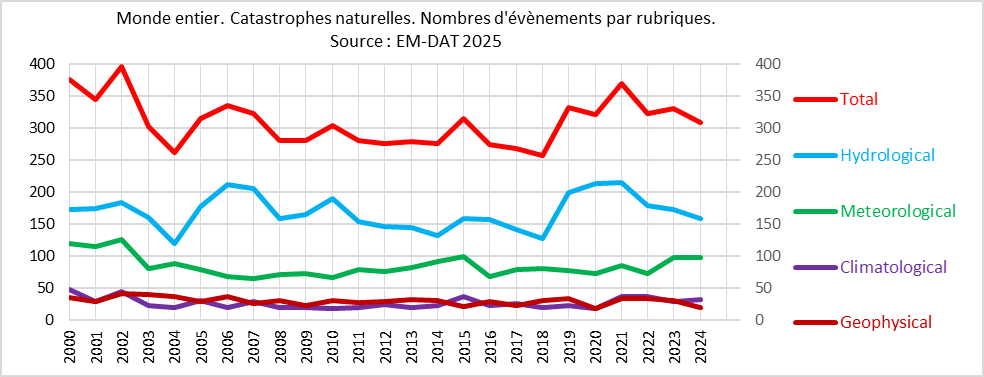

Le nombre d’évènement est évidemment un paramètre critiquable en raison de l’extrême diversité des dommages aux personnes et aux biens selon les localisations, les durées et les superficies des sinistres. Cependant il présente l’intérêt d’être exhaustif et donc de constituer un indicateur indispensable pour apprécier les tendances générales. Le graphique ci-dessous représente les nombres annuels de catastrophes naturelles recensées entre 2000 et 2024, avec en superposition les nombres d’États où ont été recensés un ou plusieurs évènements dans l’année.

Ce qui frappe au premier regard dans ce graphique est, au-delà des écarts interannuels parfois notables, l’absence de tendance sur la période, comme le montre aussi la présentation suivante.

Cet aspect est d’autant plus remarquable que la recension des évènements a dû plutôt s’améliorer pendant ce quart de siècle grâce aux progrès technologiques d’observation, de collecte et de transmission, sans parler d’une propension croissante à n’omettre aucun évènement marquant. En résumé, sur cette période de 25 années, on a enregistré environ 300 évènements par an en moyenne. L’année 2024 se situe donc dans la moyenne de la période.

Nombres de décès.

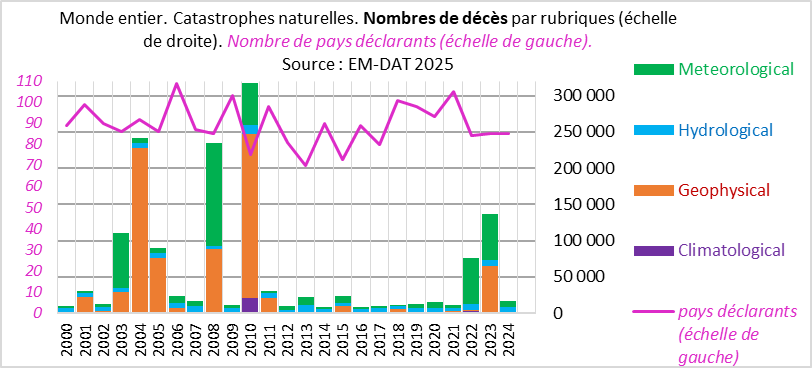

Le nombre des décès donne une mesure de la gravité des évènements. Par définition il n’est pas sujet aux doubles comptages. Il n’est cependant pas complètement représentatif car certains chiffres semblent approximatifs, et environ 1/3 des évènements répertoriés dans la base n’ont pas entraîné de décès déclarés, même s’ils ont provoqué des blessés, des sinistrés et des dégâts matériels plus ou moins importants. On a cependant retenu ce critère dans les graphiques suivants.

Par analogie avec les nombres d’évènements, le graphique ci-dessous illustre les nombres de décès sur la période. Les « pays déclarants » sont ici ceux dans lesquels des évènements ont entraîné des décès.

Le nombre de décès illustre bien l’extrême diversité de la gravité des évènements et le caractère aléatoire de leur distribution. Les pics de létalité les plus importants visibles sur le graphique correspondent le plus souvent aux phénomènes classifiés « geophysical » (séismes terrestres ou tsunamis) et « meteorological » (cyclones et vagues de chaleur). On en verra les détails ci-après.

Il serait hasardeux de définir une tendance générale. L’année 2024 n’a pas connu de sinistre de très grande ampleur contrairement à 2022 et 2023, ce qui ne préjuge en rien des années à venir.

Graphiques par type d’évènement.

A titre d’exemples, on a sélectionné un certain nombre de types d’évènements et établi pour chacun d’eux deux graphiques chronologiques concernant les nombres d’évènements et les nombres de décès en les accompagnant de brefs commentaires s’il y a lieu.

Vagues de froid.

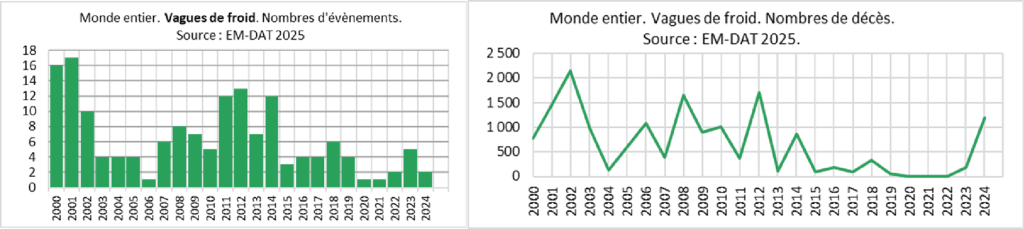

La vague de froid de 2012 avait duré deux semaines, concerné 26 États d’Europe et entraîné près de 600 décès. Le pic de 2024 correspond à une vague de froid survenue en mars en Afghanistan et accompagné d’autres phénomènes météorologiques : le chiffre de 1 197 décès paraît douteux, d’autres sources donnant des chiffres très différents.

Sur longue période, le nombre et la gravité des vagues de froid semblent manifester une tendance à la diminution.

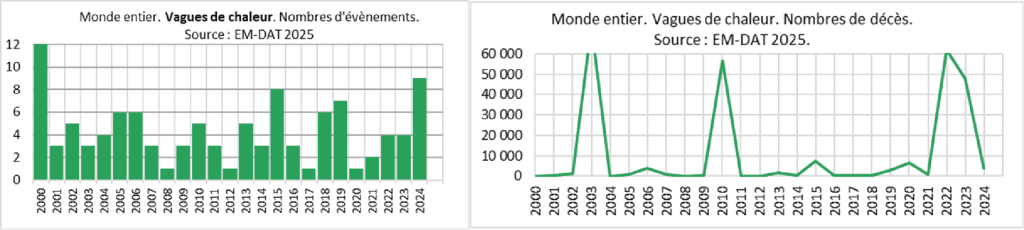

Vagues de chaleur.

On reconnait les canicules qui ont frappé presque toute l’Europe en 2003 (70 000 décès) ; 2022 (60 000) ; 2023 (44 000) et l’épisode de 2010 en Russie (55 000). En 2024, l’Europe a été épargnée, mais on a dénombré 9 vagues de chaleur principalement en Asie du Sud-Est, plus une en Arizona, et une autre particulièrement meurtrière lors du pèlerinage de La Mecque en juin (1 300 décès).

Il est bien difficile de discerner une tendance dans l’apparition de ces vagues de chaleur.

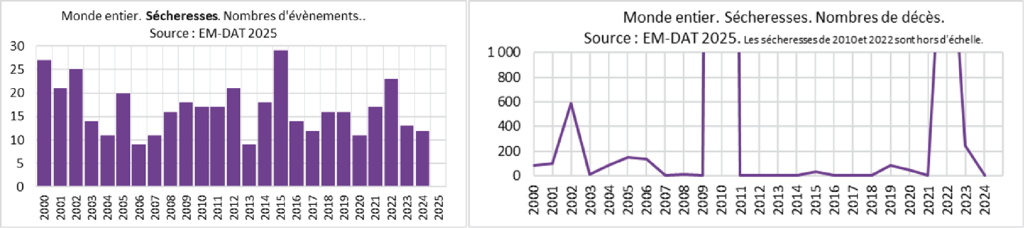

Sécheresses.

Les sécheresses de Somalie en 2010 (20 000 décès) et d’Ouganda en 2022 (2 700 décès), entrainant des famines, ont été particulièrement meurtrières. L’année 2024 a connu 12 épisodes de sécheresses, surtout en Afrique sub-saharienne, affectant des millions d’habitants mais sans décès déclaré.

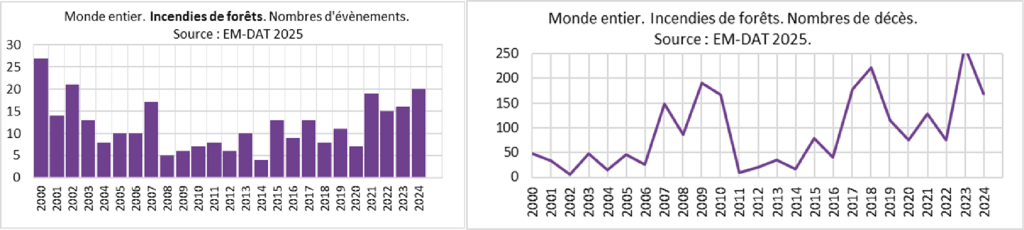

Incendies de forêts et de brousse.

En août 2023, l’incendie survenu dans l’ile de Maui (Hawaï) avait ravagé la ville de Kula et occasionné 120 décès. En 2024, plusieurs incendies ont affecté la Californie et la côte ouest du Canada. Le plus meurtrier a eu lieu au Chili (134 décès). Les dix dernières années semblent avoir connu globalement une augmentation des incendies.

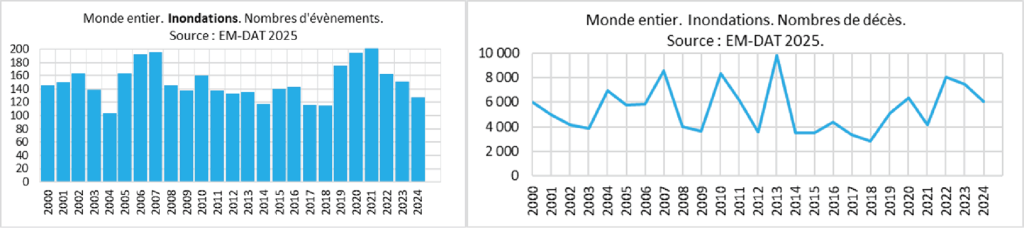

Inondations.

Les inondations sont réparties sur l’ensemble du globe et ne manifestent aucune tendance sur la période. L’année 2024 se situe dans la moyenne de la période, avec 130 épisodes et 6 000 décès. On se rappelle les inondations de novembre en Catalogne qui ont fait plus de 200 décès à Valence.

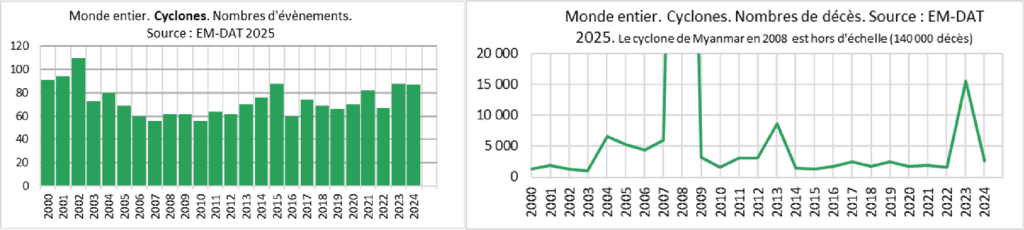

Tempêtes et cyclones.

En 2008 avait eu lieu le cyclone « Nargis » particulièrement dévastateur ayant touché Myanmar, Sri Lanka et Thaïlande, et qui avait occasionné 140 000 décès. En 2023, la tempête « Daniel » avait touché la Libye, occasionnant 13 000 décès. L’année 2024 a connu un nombre moyen d’épisodes et de décès. On ne constate aucune tendance claire du nombre et de la gravité des tempêtes et cyclones.

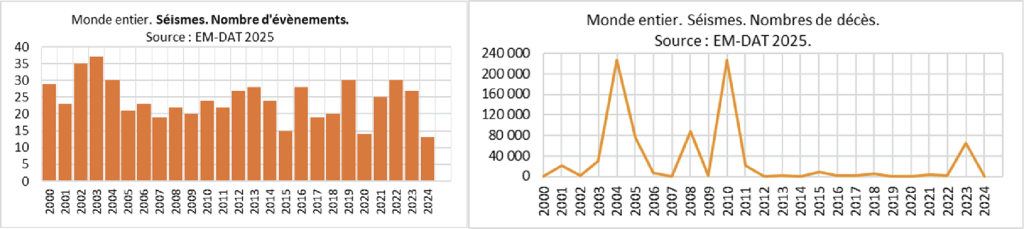

Séismes.

La période 2003-2010 avait connu une activité sismique (séismes et tsunamis) de forte magnitude, avec des épisodes marquants : Iran en 2003 (27 000 décès) ; Indonésie en 2004 (165 000 d »cès) ; Pakistan en 2005 (73 000 décès) ; Chine en 2008 (87 000 décès) ; Haïti en 2010 (223 000 décès). Ensuite, jusqu’en 2022, la magnitude des séismes était restée faible à moyenne. Le séisme qui avait frappé la Turquie et la Syrie en février 2023 (7,8 sur l’échelle de Richter) avait entraîné 55 000 décès et 120 000 blessés. L’année 2024 a connu le plus faible nombre d’épisodes séismique de la période, le plus important ayant été enregistré au Japon en janvier (500 décès).

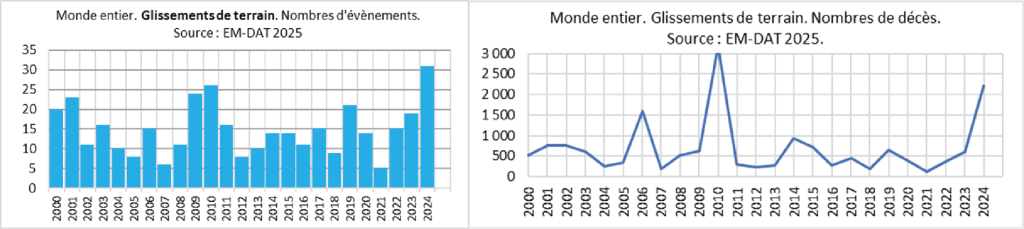

Glissements de terrain.

Il ne faut pas négliger ce type de phénomène dont la létalité peut être significative. Les causes principales des glissements de terrain sont des pluies torrentielles, qui affectent essentiellement les zones intertropicales. Le pic de 2010 a été notamment dû à un glissement de terrain en Chine tibétaine (1 800 décès). En 2024, on a enregistré une trentaine de glissements de terrain en Afrique sub-saharienne, Amérique centrale, et surtout en Asie du Sud et Papouasie (1 600 décès dans cette partie du monde).

Tendances sur la période et année 2024.

Dans les analyses historiques des catastrophes naturelles, il convient de conserver à l’esprit quelques évolutions d’ordre général. Entre 2000 et 2024, la population mondiale est passée de 6 milliards à 8 milliards d’habitants, dont la plus grande part dans les pays dits « en développement ». La croissance a concerné notamment les périphéries des villes. Il en est résulté parfois un remplissage progressif de zones à risques : vallées inondables, pentes instables, milieux forestiers, etc., sans parler de l’imperméabilisation et de la surcharge des sols. Malgré cela, au vu des graphiques précédents, rien ne permet d’affirmer que les catastrophes naturelles deviennent de plus en plus fréquentes ni de plus en plus graves comme on le prétend généralement. Aucune tendance n’est discernable sur ce quart de siècle. Les écarts interannuels parfois considérables s’apparentent plutôt à des tirages au hasard, même si le hasard frappe plus fréquemment certaines régions du monde, plus exposées du fait de leur géographie ou de leur géologie. Enfin l’année 2024, en dépit d’une température globalement élevée, est restée dans la moyenne en termes de nombre d’évènements et de victimes, avec cependant quelques particularités, en plus ou en moins, visibles sur les graphiques.

Nota. La question du coût des sinistres n’a pas été traitée ici : il existe certes des données dans la base EM-DAT mais elles sont trop lacunaires pour pouvoir être exploitées au même titre que les données « physiques ». En outre, ces données déclaratives peuvent être sujettes à des biais plus ou moins innocents. Enfin, on sait que la valeur des biens assurés notamment en zones urbaines « tendues » augmente souvent plus rapidement que le produit intérieur brut (qui lui-même a été multiplié par 2 sur la période 2000-2024 en monnaie constante).

Conclusions.

Il existe d’autres sources de données plus spécialisées pour différents types de sinistres, avec des durées d’observation et des périmètres géographiques différents. Mais les avantages de la base EM-DAT sont un accès et une exploitation facile, son universalité et sa neutralité qui permettent une analyse globale et objective. Il est préférable de l’utiliser comme un outil statistique, et non comme un instrument de propagande.

Les catastrophes ont fait, font et feront partie du quotidien de l’humanité, et ceci depuis la nuit des temps. Leur distribution aléatoire échappe à la volonté humaine. Les efforts doivent tendre non à une impossible élimination mais surtout à la prévention et à l’atténuation des dégâts et des souffrances. Le coût des dispositions préventives sera d’autant mieux toléré que l’argent public sera consacré à des dépenses utiles et non à des lubies « climatiques ». Les envolées apocalyptiques et les dépenses inconsidérées sont inopérantes et même nuisibles.

Une stabilité désarmante.

Mais qui n’empêchera pas les climato alarmistes, businessman vert, politiques, certains médias inspirés et autre Philippulus, de se rouler par terre pour annoncer l’explosion du nombre de catastrophes, puisque de toutes les façons le quidam moyen ne vérifiera pas.

On notera au passage que l’institut Copernicus a annoncé que le globe avait dépassé en 2024 la fameuse barrière des +1.5°C (prouvant au passage qu’il est en mesure de donner la température moyenne exacte en 1850 !), et qu’au-delà de cette variation le GIEC et ses amis nous avaient prédis la fin du monde…

Les écologistes devront un jour être traduit en justice…

Les catastrophes naturelles : pourvu que le ciel ne nous tombe pas sur la tête ! parole de Gaulois.

Swiss Re, un des grands réassureurs, vient d’estimer que si l’ouragan Andrew qui a frappé les Etats Unis en 1992 avait lieu aujourd’hui, les pertes seraient trois fois plus élevées aujourd’hui …

Exacte : plus de population, plus de constructions dans des zones à risque, plus de normes, matériaux plus cher, main d’œuvre plus chère, plus de taxes, etc.

L’évolution constante vers plus de sophistication des équipements domestiques, publics et automobiles sous l’effet de normes de plus en plus nombreuse et contraignantes et dont le coût est toujours à la hausse, est un facteur certain d’augmentation constante des dommages couverts et remboursés en cas de sinistre par les assurances.

C’est un trompe l’oeil très utilisé par la bienpensance écolomédiaticoclimatique pour faire croire au public crédule et naïf que les épisodes météorologiques extrêmes sont de plus en plus violents et nombreux à causes du changement climatique.

Lors de l’hiver 1953, les Pays Bas (province de Zélande) ont subi une terrible catastrophe climatique. Un raz de marée lié à une tempête hivernale (pas un tsunami) a causé en une seule nuit la mort de 1850 Hollandais. Aujourd’hui on accuserait le réchauffement climatique, à l’époque, les essais nucléaires atmosphériques étaient mis en cause par certains scientifiques.

Bonjour,

Analyse en accord avec le tableau 12.12 de l’AR6 (chapitre 12 de l’AR6 WG1 p1856). Par ailleurs, on peut toujours rappeler que les séismes, les tsunamis, ou les éruptions volcaniques ne sont pas en lien avec le climat.

Cordialement

Il y a triche quelque part dans vos graphiques.

Je ne dis pas qu’ils sont faux.

Mais ils commencent au début du siècle. Effectivement, il n’y a pas de tendance notoire vers le haut.

Mais si vous prenez les chiffres depuis 1950, vous verrez une hausse impressionnante du nombre de catastrophes.

Entre 1950 et 1974, le maximum de catastrophes par an est de 81.

Entre 1975 et 1995, c’est 296.

Entre 1996 et 2006, on est entre 300 et 526.

Pour ce qui est de 2024, j’ai trouvé le chiffre de 898.

C’est une pratique courante des climato-septiques que de tricher avec les graphiques.

1/ Il est bien précisé que les seules données fiables commencent en 2000, comme l’indique EM-DAT en introduction

“Pre-2000 data is particularly subject to reporting biases”.

Il est d’ailleurs bien rappelé dans l’article « Quoique les séries chronologiques du site EM-DAT commencent dès 1900, elles ne sont fiables que depuis l’année 2000, comme le déclare énergiquement le CRED : « Pre-2000 data is particularly subject to reporting biases ». On s’intéressera donc exclusivement aux données de la période 2000 à 2024, en laissant de côté les données antérieures.

2/ Pour 2024, les catastrophes naturelles classées « natural » répertoriées par EM-DAT en 2024 sont au nombre de 394, si l’on excepte la sous-classification « biological » (épidémies, une vingtaine d’évènements). Votre chiffre de 898 est fantaisiste.

Votre remarque désobligeante est donc sans objet