CO-SIGNATAIRES : B. AMBOLET, JL. BERNARD, Y. DATTÉE, A. FOUGEROUX, P. GATE, L. GUÉGUEN, A. LAVAL, B. LE BUANEC, C. LEVEQUE, M. LEJOSNE, D. PARENT-MASSIN, G. PASCAL, C. REGNAULT-ROGER, C. ROUSSEAU

Paris, le 12 juin 2025

Cher confrère,

Plusieurs membres de notre académie et diverses personnes extérieures à notre compagnie se sont émues à la lecture de l’article que vous avez fait paraitre dans Le Monde en date du 21 mai 2025 sous le titre « Seule l’agroécologie lèvera les contraintes sanitaires et financières qui pèsent sur les agriculteurs ». Tous soulignent des inexactitudes, des amalgames voire les contre-vérités qui y figurent. Plusieurs personnalités du monde agricole nous ont même demandé si, sous la signature d’un de ses membres, l’Académie d’agriculture de France soutenait de telles assertions.

Il serait assez long de répondre point par point à toutes les remarques émises à ces occasions, mais nous tenons toutefois à souligner les quelques points suivants.

Au sujet de la dangerosité de l’acétamipride

Vous présentez cet insecticide comme :

- un « néonicotinoïde » (ce qui est vrai) ;

- un « neurotoxique » : plus de 60 % des insecticides ont ce mode d’action dont plusieurs bioinsecticides (ex : spinosad, pyrèthre) très utilisés en agriculture biologique (que cherche-t-on à démontrer ?) ;

- un « cancérigène » : en la matière, il semble qu’il y ait confusion entre les notions de danger et

- de risque. Le danger est la propriété qu’a une substance de présenter un effet toxique potentiel. Le risque est la probabilité d’être exposé à une substance présentant un danger à une dose suffisamment élevée pour être toxique. Pour la cancérogénèse, les études de danger consistent à suivre l’apparition de tumeurs chez des animaux quotidiennement exposés à de fortes doses de la substance étudiée.

- Dans ce cadre, un danger a été identifié chez le rat (études sur deux ans) mais aucun chez la

- souris (études sur 18 mois). Cette observation portant sur le danger a conduit à classer la substance en CR2 (risque suspecté). En revanche, les agences d’évaluation chargée d’évaluer le risque chez l’homme (EFSA en Europe, ANSES en France, FDA aux Etats-Unis, SAGE au Canada…) ont conclu à l’absence de risque cancérogène pour l’homme au vu de sa très faible exposition comme applicateur ou consommateur. En outre, aucun effet cancérigène chez l’homme n’a été décrit dans les études postérieures à la commercialisation de l’acétamipride qui met en œuvre de faibles doses à l’hectare, s’utilise de manière très ponctuelle sur un nombre réduit de cultures et laisse peu de résidus dans les récoltes.

Votre interprétation des connaissances acquises sur pesticides et cancer

Vous annoncez que « Les chiffres sont féroces : dans la cohorte Agrican (180 000 agriculteurs étudiés par l’Inserm et la Mutualité sociale agricole), les agriculteurs présentent des risques accrus de 47 % de lymphomes plasmocytaires et 25 % de myélomes par rapport à la population générale ».

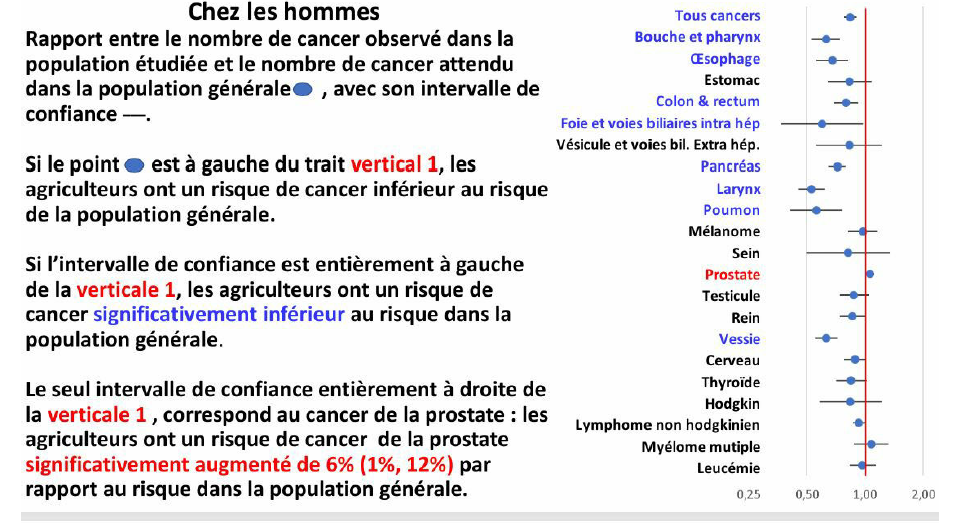

La question du cancer chez les agriculteurs a été largement débattue lors de la séance académique du 22 janvier 2025 dont le thème était « Protéger la santé des agriculteurs face à l’utilisation des produits phytosanitaires : quelles évolutions ? ». L’état des connaissances a été présenté par Catherine Hill, une épidémiologiste qui a été spécialiste des cancers à l’Institut Gustave Roussy.

Les données alarmistes que vous produisez ne reflètent pas la réalité. Au contraire, les études réalisées dans ce domaine tendent à prouver que les agriculteurs seraient globalement en meilleure santé que le reste de la population.

L’étude française Agrican concerne bien une cohorte de plus de 180 000 personnes suivies depuis 2005. Selon les résultats publiés en 2020, 6 types de cancer ont été retrouvés plus fréquemment dans la population agricole, 14 moins fréquemment et 23 ne présentaient pas de différence de fréquence avec la population générale à ce stade des analyses.

Parmi les cancers plus fréquents chez les agriculteurs on trouve :

- Le cancer de la prostate en léger excès (+ 3 %) parmi les hommes ;

- Le cancer des lèvres, en excès de + 55 % chez les hommes. C’est un cancer rare qui représente 0,4 % des cancers retrouvés chez les hommes de la cohorte (44 cas en 10 ans de suivi) ;

- Le lymphome plasmocytaire/maladie de Waldenström, en excès de + 49% chez les hommes et de + 58% chez les femmes.

- Le myélome multiple (+ 20% chez les hommes et + 21% chez les femmes).

Parmi les 43 types de cancer étudiés, six sont retrouvés moins fréquemment parmi les hommes et les femmes de la cohorte Agrican que dans la population générale des départements concernés, il s’agit des cancers :

- du poumon (- 42% chez les hommes et – 33% chez les femmes),

- de la cavité orale et du pharynx (- 43% chez les hommes et – 36% chez les femmes),

- du foie (- 25% chez les hommes et – 31% chez les femmes),

- de l’anus (- 51% chez les hommes et – 54% chez les femmes),

- de la vessie (- 34% chez les hommes et – 22% chez les femmes),

- de l’œsophage (- 22% chez les hommes et – 28% chez les femmes).

Chez les femmes, trois cancers sont maintenant également moins fréquents : les cancers du sein (- 14%), du rectum (- 17%) et du col de l’utérus (- 40%).

Enfin, chez les hommes, cinq autres cancers sont retrouvés moins fréquemment, ceux du côlon (- 13%), du pancréas (- 21%), du larynx (- 44%). Deux cancers sont devenus moins fréquents par rapport aux observation précédentes, il s’agit du cancer de l’estomac (- 12%) et du mésothéliome (- 54%).

Conclusion d’Agrican : « Toutes causes confondues, les hommes et les femmes de la cohorte ont une mortalité inférieure de 25% à celle de la population générale ».

Une récente étude réalisée par un consortium international de 21 chercheurs qui inclut les résultats d’Agrican, portant sur l’incidence du cancer chez 248 000 travailleurs agricoles de 6 pays (Australie, Corée du Sud, Danemark, Etats-Unis, France, Norvège) aboutit aux conclusions suivantes :

- Dans l’ensemble, le cancer est moins fréquent chez les travailleurs agricoles que dans la population générale ;

- Une incidence plus fréquente chez les agriculteurs a été statistiquement constatée pour le myélome multiple, le mélanome de la peau et le cancer de la prostate ;

- Une incidence moins importante de cancers du larynx et du poumon a été observé chez les agriculteurs dans presque toutes les cohortes.

Source : C. HILL selon traduction de TOGAWA K. et al. 2021. Cancer incidence in agricultural workers:

Le jugement que vous portez sur la question « pesticides et cancer » à partir de deux maladies isolées du contexte général donne une vision inexacte de la situation. Elle est largement contredite par les études pluriannuelles les plus complètes, tant au niveau national qu’international.

Agroécologie : peut-on disposer de ce que l’on ne possède pas encore ?

Si l’on peut s’accorder sur le titre de votre article (« Seule l’agroécologie lèvera les contraintes sanitaires et financières qui pèsent sur les agriculteurs »), vous employez justement le futur. Ce n’est donc pas encore la réalité d’aujourd’hui et implique que l’agroécologie, en complément des régulations biologiques, puisse se nourrir d’innovations exogènes aux systèmes de culture. Cela dit, tout le monde est d’accord sur le fait qu’il convient de produire différemment en respectant les objectifs de la durabilité.

Mais aujourd’hui, pour un très grand nombre de problématiques concernant les grandes cultures mais également les fruits et légumes (exceptées les cultures sous abris) et les cultures pérennes, les pratiques agroécologiques, même en combinant les différents leviers actionnables ne parviennent pas à les atteindre. Contrairement à ce qui est affirmé dans le titre, l’agroécologie est actuellement incapable d’assurer la rentabilité économique des agriculteurs. Depuis 10 ans, le

projet Syppre conduit par les instituts techniques agricoles met à l’épreuve du terrain différents systèmes agroécologiques dans l’objectif d’atteindre la multi performance (technique, environnementale et économique). Une synthèse récente des connaissances acquises sur ce réseau conclut que si les performances techniques et environnementales sont presque toujours améliorées, cela se fait au détriment de la rentabilité économique dans 80% des sites. La perte de rentabilité est essentiellement due aux surcoûts de certaines pratiques (temps de travail, investissements spécifiques…), à la faible rémunération des cultures de diversification et à la baisse des surfaces de cultures principales plus rémunératrices.

S’agissant plus spécifiquement de la gestion des bioagresseurs par les pratiques agroécologiques, il convient de relever que le ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire finance des projets de recherche dans le cadre du PARSADA (Plan d’action stratégique pour l’anticipation du potentiel retrait européen des substances actives et le développement de techniques alternatives). Le budget particulièrement conséquent (43 millions d’euros par an, prévu sur 3 années) apporte la preuve du manque de solutions suffisamment satisfaisantes et de l’urgence d’en trouver.

A cet effet, l’offre en matière de « lutte biologique pour prévenir les maladies végétales » est encore très limitée et l’introduction « des prédateurs, des parasites ou des pièges utilisant les molécules d’attraction sexuelle des insectes… » n’a aucune incidence sur les maladies cryptogamiques. Ces derniers moyens visent en fait les arthropodes ravageurs. Ils ont été développés dans le cadre de l’agriculture conventionnelle, mis en avant pour mettre en œuvre une vraie lutte intégrée et non pas « anciennement mobilisés par l’agriculture bio ».

Il est vrai toutefois que des solutions de substitution à l’utilisation des pesticides commencent à exister. Vis-à-vis des pucerons de la betterave, sujet d’actualité, un produit à base d’allomones (Agriodor2) est testé par certains agriculteurs et il est en passe d’être commercialisé. Les premiers résultats révèlent des réductions de populations de 30 à 50 %, ce qui est prometteur mais sans doute insuffisant pour bloquer la transmission des virus et assurer la multi performance. Par ailleurs, il faut aussi envisager des réponses aux questions soulevées par ces pratiques : notamment, où vont aller les pucerons repoussés par les odeurs ?

Contrairement à ce qui est mentionné, les rotations longues ne sont pas inféodées aux seuls modes de production AB ou en ACS (agriculture de conservation des sols). On rencontre par exemple des rotations longues, de plus de 10 espèces, dans l’agriculture dite conventionnelle dès lors que le pédoclimat et les débouchés le permettent…

Votre texte mentionne à juste titre le financement de ces nouvelles pratiques agroécologiques mais les innovations issues de la recherche pour compenser les manques à gagner n’existent pas encore. Face à cette discordance des temps, comment fait-on concrètement pour accélérer la transition tout en permettant aux agriculteurs de vivre décemment de leur métier ? C’est un point central à instruire qui pourrait par ailleurs permettre de trouver des chemins de convergence.

Les haies : quels effets, quels bénéfices ?

L’article souligne le rôle central des haies qui peuvent réduire de 84 % les maladies des plantes. Cette valeur remarquable ne s’applique en aucun cas en grande culture, pas plus qu’aux maladies telluriques quelle que soit la culture. Les maladies principales du blé par exemple (la septoriose, la fusariose, les rouilles) ne sont pas freinées en présence de haies. Cette affirmation est nuisible car elle fait croire que les céréaliers pourraient se passer facilement de fongicides. Et on pourrait alors comprendre que le citoyen puisse développer une fausse opinion sur le comportement des agriculteurs. On pourrait également ajouter que parmi les bioagresseurs, l’enherbement des champs cultivés par des adventices concurrentielles devient un problème de plus en plus important pour beaucoup de producteurs. Et vis-à-vis de cette problématique, les haies n’ont hélas aucune action…

Dans les années 1950, les haies et leur ourlet étaient souvent tenus comme un refuge pour les insectes ravageurs et les rongeurs. Depuis lors, la vision des ruraux a bien changé. Après l’époque des remembrements excessifs, on a compris leur importance pour la conservation du gibier et la biodiversité en général. Cela étant, elles demeurent à la fois un milieu propice aux auxiliaires des cultures tout en restant susceptibles d’héberger certains ravageurs. En arboriculture, on a appris à organiser certaines formes de haies pour entraver des bioagresseurs précis (ex : psylle du poirier) mais on ne sait pas encore comment optimiser les plantations de haies dans les espaces de grande culture pour obtenir les mêmes effets sur des ravageurs. Et encore moins sur des maladies des cultures.

A propos de la vertu des cultures d’espèces en mélange

Oui, il faut promouvoir les associations entre les espèces et en particulier avec les légumineuses. En agriculture biologique, cette technique permet de produire plus de blé à l’hectare qu’en cultivant le blé seul grâce à l’azote fournie par la légumineuse. En agriculture agroécologique, l’association permet de réduire les doses d’engrais de l’ordre de 50 %. Et effectivement, le rendement par hectare des deux espèces associées est légèrement supérieur au rendement individuel de chacune des deux espèces cultivées séparément. Mais cet avantage s’accompagne de contreparties qu’il convient également de relever :

Le rendement individuel par ha du blé est très variable car fonction de la concurrence plus ou moins forte exercée par la légumineuse vis-à-vis de l’utilisation des ressources. Si le LER (Land Equivalent Ratio) du blé qui correspond au rendement du blé en mélange divisé par le rendement du blé seul peut être en moyenne légèrement supérieur à 0,5, il est en revanche susceptible de varier fortement, par exemple de 0,67 à 0,21.

Cet avantage équivaut aussi à dire qu’il faut à peu près le double de surface cultivée pour produire la même quantité de blé.

Cette pratique présente par ailleurs des verrous qui freinent son développement. Il n’existe pas de solutions de protection disponibles suffisamment efficaces dès lors que certaines adventices (graminées) se développent. C’est une contrainte très fréquemment soulignée par les producteurs. Des obstacles subsistent aussi dès lors que l’on veut valoriser les grains récoltés séparément.

L’étape la plus critique reste le tri des grains en termes d’investissement (outils de triage, cellule de séchage) et de règlementation (pureté parfois insuffisante pour les normes de l’alimentation).

Enfin, le développement de filières est confronté aujourd’hui à un manque d’attractivité économique. Les filières en place (lentille-blé dur en Provence, blé tendre-pois en Wallonie…) sont des réussites locales mais restent aujourd’hui des niches occupant des surfaces marginales.

Pour déployer cette pratique à fort potentiel agroécologique, il s’avère donc nécessaire de disposer d’innovations qui n’existent pas encore aujourd’hui : une sélection variétale dédiée aux associations d’espèces, une démocratisation des outils de triage et pourquoi pas de nouveaux aliments issus du mélange d’espèces sans avoir à les séparer.

S’agissant de l’intérêt des mélanges de variétés au sein d’une même parcelle vis-à-vis des maladies, les nombreuses références acquises démontrent des intérêts nettement moins bénéfiques :

- Les résultats acquis par ARVALIS et par la coopérative Vivescia (151 essais au total, sur 5 années) concluent que les gains apportés par cette pratique ne sont pas suffisants pour justifier de telles préconisations. Dans la très grande majorité des situations, les écarts de rendement en parcelles traitées, mais également les écarts de rendement entre les parcelles traitées et non traitées, ne sont que très rarement significatifs au seuil de 5 %, même en présence de forts développements de maladies conduisant à des pertes sévères de rendement (> 10 q/ha). Par ailleurs, le même jeu de données démontre que la variabilité interannuelle n’est pas plus faible en situations de mélange.

- Les résultats du projet Wheatamix, sur la base de 160 mélanges analysés concluent à une meilleure performance des mélanges en particulier les mauvaises années (récolte 2016) ou dans les conduites moins intensives à bas intrants. En valeur moyenne, le gain de rendement relatif à l’avantage des mélanges est de 2.2 %.

Merci de relayer cette lettre

Les absurdités que l’on peut lire dans le Monde dans le domaine de l’agriculture n’ont de commun que les absurdités que l’on peut y lire sur la catastrophe climatique, ou les énergies renouvelables ou encore le nucléaire ou encore……………. La liste est trop longue, tant ce journal est devenu un pure torchon de propagande gauchiste.

Merci aussi de parler de la très longue étude Agrican et de ses résultats qui sont aux antipodes des âneries véhiculées dans les médias sur la santé du monde agricole qui est plutôt bien meilleure que celle de l’ensemble des français. Pour ceux qui s’imaginent que les agriculteurs sont protégés des produits par leurs combinaisons et leurs tracteurs, sachez que ces combinaisons ont été imposés par réglementation ces dernières années uniquement et que pendant des décennies, tout le monde agricole a traité sans combinaison ni inquiétude. Quand aux cabines des tracteurs, seul le très haut de gamme, très cher et peu accessible à la grande masse du monde agricole, est étanche.

Pour ce qui est du cancer de la prostate en léger excès (+ 3 %) parmi les hommes, il est bien regrettable que l’on ne regarde pas du côté des vibrations des véhicules. Des études nord américaines, on mis en évidence une légère élévation des cancers de la prostate chez les conducteurs de poids lourds et ceux de travaux publics. Dans les siècles passés, le cancer de la prostate était bien connu comme le cancer du postillon (le cavalier chevauchant le cheval de tête d’un attelage avant les cochers) ou le cancer du cavalier et était attribué… aux vibrations. Si vous êtes déjà monté dans un tracteur, vous saurez pourquoi j’en parle !

Le cancer des lèvres, en excès de + 55 % chez les hommes n’a absolument rien d’étonnant. Il ravageait les paysans du passé et encore une fois, les annales anciennes de médecine en parlent largement. Quand vous vivez dehors, exposé au soleil, vous avez tout intérêt à voir un dermatologue sans faute tous les ans. Et pour la petite histoire, le record toute catégorie de cancer des lèvres et du visage se trouve chez les marins pêcheurs et on comprend bien pourquoi.

Pour ce qui est du lymphome plasmocytaire ou du myélome multiple, des études sont absolument nécessaires sur les pesticides mais il ne faut pas perdre de vue le fait que le monde naturel dans lequel vivent les agriculteurs est un réservoir inouï de virus et bactéries et n’étudier que les pesticides serait une lourde erreur.

Pour ce qui est de l’agroécologie et de ses mythes et légendes, un mythe de plus en plus répandu consiste à faire croire que restaurer la biodiversité des insectes et leur abondance serait une solution miracle. Comme beaucoup de gens qui se passionnent pour les plantes, je m’intéresse aux insectes.

Qu’on soit clair sur les insectes, 80% d’entre eux sont tout simplement des nuisibles pour les plantes, soient qu’ils les dévorent, soit qu’ils transportent des maladies qui ravagent les plantes. Quand aux abeilles censées protéger l’humanité en assurant la fécondation des plantes, elles ne sont utiles que pour 10% des plantes que nous consommons à tout casser, chiffre très loin des balivernes de nos journaux.

La majeure partie des plantes que nous consommons sont en effet autogames et autofertiles et n’ont pas besoin des abeilles ou d’autres insectes. Une grande partie des graminées dont les céréales majeures que nous consommons comme le blé sont même cléistogames, c’est à dire qu’elles s’autofécondent avant même de s’ouvrir. Pour les plantes surtout fruitières qui ont besoin des insectes, les solutions sans insectes existent, soit récolte du pollen par aspirateur puis pulvérisation (largement répandu maintenant pour les kiwis ou pour les dattes par exemple) soit sélection de plantes qui peuvent d’autoféconder (par exemple certaines cucurbitacées maintenant autofertiles).

Et d’ailleurs, la sélection des plantes, parlons en. Les mêmes gauchistes qui ont détruit notre nucléaire et notre industrie s’opposent aux OGM et maintenant aux NGT cultivés maintenant dans une grande partie du monde, dans certains endroits depuis 30 ans, sans que jamais la moindre toxicité n’ait seulement reçu un commencement de preuve.

OGM et NGT sont mêmes tellement surveillés et contrôlés qu’il s’agit des plantes les plus sûres du monde à la consommation. Si je ne pouvais acheter OGM en matière alimentaire, je le ferais.

OGM et NGT nous offrent des solutions dans tous les domaines pour le futur, non seulement pour augmenter encore les rendements mais aussi contre les ravageurs et les maladies des plantes. Les écolos veulent moins de pesticides, non ? sont ils alors complètement idiots pour refuser les OGM ou sont ils plus simplement anti TOUT ?

Les OGM et NGT offrent aussi des solutions créer des plantes résistantes au réchauffement climatique, adaptées à des sols ingrats comme salins ou encore au manque d’eau, ou pour créer des plantes avec de meilleures qualités nutritives.

Un exemple : un riz doré OGM contenant de la provitamine A existe depuis maintenant 25 ans et pourrait depuis éviter des centaines de milliers de morts et de mal voyants en Asie chez les populations se nourrissant très majoritairement de riz naturellement carencé en vitamine A mais les écologistes, Greenpeace en tête mènent campagne contre sa culture parce que c’est un OGM depuis 25 ans. N’est ce pas à la fois délirant et criminel ?

S’agissant des haies, qu’à titre personnel, j’adore car je suis une passionnée de faune et de flore, on en a fait une solution tout azimut et soit disant ancestrale ces dernières années.

C’est oublier complètement que le paysage de haies auquel on s’était habitué au XXème siècle et en grande partie une création du XIXème siècle, du moins pour la moitié nord de la France (moins l’ouest) qui était avant la révolution française, pays d’Openfied (champ ouvert) avec cycle de culture sur 3 ans dont jachère s’imposant à tous.

Seuls les jardins potagers ou les riches domaines étaient clos, soit de haies, soit de murs.

Quand éclatent les structures d’assolements obligatoires de l’ancien Openfield français en 1789, alors l’élevage se développe et on crée des haies pour parquer le bétail.

Même le bocage normand a une histoire récente peu connue. Il remonte au XIVème siècle environ quand le climat se refroidit rendant la culture céréalière plus délicate, alors même que le réseau routier s’est amélioré et permet le transport de denrées animales vers Paris, ce qui entraine un virage vers l’élevage notamment bovin et donc les haies.

Pour ce qui est des rendements quelques chiffres pour mesurer les progrès effectués en reprenant des ratios du passé : en blé semence/récolte.

Haut moyen âge, rendements environ 2 fois à 3 fois le semence les meilleures années.

Moyen âge médian : max 4 fois la semence, parfois 6 les meilleures années dans les meilleures terres (le climat chaud et sec de certaines périodes y était pour quelque chose).

Début XIXème siècle : max 8 fois la semence en Beauce et dans les bonne terres d’IDF, grâce à la fin de l’Openfield qui permet les assolements et l’élevage qui apporte le fumier donc l’engrais.

Mi XXème siècle : max 20 fois la semence dans les meilleures terres grâce à la motorisation, aux engrais chimiques et à l’essor des phytosanitaires

Aujourd’hui : max 80 fois la semence dans les meilleures terres grâce à la motorisation aux engrais, aux sélections variétales et aux phytosanitaires.

C’est parce que des bras ont pu se dégager progressivement pour faire autre chose que se nourrir (pitoyablement) ou nourrir juste une ou deux personnes en plus, que l’industrie, les technologies et les sciences ont pu se développer.

C’est pour cela que notre alimentation ne représente plus que 15% de notre budget environ, contre 80% au début du XIXème siècle.

C’est pour cela aussi que nous ne travaillons plus très durement de l’aube au coucher du soleil tous les jours sauf le dimanche (et encore) comme le faisaient nos ancêtres dès l’enfance.

C’est pour cela que nous pouvons avoir le temps d’aller à l’école pendant des années quand nous sommes jeunes, que nous avons des vacances, une retraite, des loisirs et que j’ai le temps de vous écrire et que certains auront le temps de me répondre.

@hbsc xris

Merci pour votre long commentaire qui fait litière de pas mal de mensonges et d’absurdités diffusés par les média de gauche (mais pas que…)i#, obligatoirement contaminés par l’idéologie écologauchiste.

« » » » » »C’est pour cela que nous pouvons avoir le temps » » » » » »

Moi je n’ai pas le temps de vous lire , ni l’article ci dessus ; j’ai beaucoup de travail dans mon jardin , surtout pour arroser et entretenir mes légumes et mes arbres fruitiers pour ne plus être dépendant des importations de l’autre bout du monde

Dommage que vous ayez le temps de lasser un commentaire inutile

Excellent article.

L’agriculture moderne me donne du temps pour vivre, et surtout permet d’éliminer la peur ancestrale liée à la sous-alimentation…

Aïe aïe aïe.

Je suis double actif: maître de conférences et éleveur de vaches laitières.

Ma bibliographie scientifique sur le sujet du climat m’a conduit à être aujourd’hui climatosceptique (c’est à dire que je pense que les émissions humaines de CO2 ne peuvent avoir un effet totalement marginal sur le climat – je suis plus réservé sur l’impact de la déforestation et de la destruction des sols, avec son corolaire qui est la modification du régime des eaux. Si cause anthropique du réchauffement il y a, il faut chercher de ce côté ci et pas du côté du CO2).

Bref, dans une approche épistémologique qui a toujours été la mienne, j’informe sur ce que je pense du climat (mésusage des modèles numériques, qualité des datas, etc…) ce qui m’est énormément reproché, vous vous en doutez, notamment à l’Université où ce débat n’est plus autorisé. Fort heureusement je ne m’appuie que sur des données publiées, assez incontestables.

Un reproche qui m’est souvent fait, c’est que mon discours sur le climat me placerait du côté des pollueurs, des techno-scientistes, etc… Un tel article ne m’aide pas à les convaincre du contraire, tout comme le récent livre de M. Rittaud que je viens de lire (bourré d’apologies technophiles inexactes). J’étais à deux doigts d’adhérer à votre association, mais je me rends compte que, en dehors de la question de l’impact du CO2 anthropique sur le climat, je n’ai à peu près rien à voir avec les climato-réalistes….

La question peut se poser en ces termes: peut-on être climatosceptique et écologiste? Je réponds, sur la base de mon cas personnel, par la positive, mais je regrette d’être bien seul dans ce cas, et en tout cas représenté par personne.

Cet article est un sommet de contrevérités et de malhonnêteté intellectuelle, et ne correspond en rien à la réalité vécue du terrain de l’éleveur laitier que je suis. Il faudrait tout reprendre mais je m’appuierai sur 2 choses qui m’ont fait bondir (et une telle absence de rigueur interroge sur la rigueur que vous pouvez vous imposer sur la question climatique):

– M. Selosse s’appuie, concernant les chiffes des cancers, sur les données de l’ANSES, que vous semblez réfuter au profit des données d’une fondation (Gustave Roussy). Ce n’est pas sérieux. Les agriculteurs et les ruraux, de manière générale, sont en meilleure santé que le reste de la population: moins soumis au stress, aux milieux confinés (les intérieurs sont les environnements les plus pollués), une activité physique importante, quotidienne et régulière, une alimentation plus équilibrée, locale, de saison (et souvent bio). Ce qui les tuaient (alcoolisme et tabagisme) est en nette régression dans les nouvelles générations. Il est tout à fait normal que ces personnes soient moins sujettes au cancer. Néanmoins, sur certains cancers, ils sont sureprésentés. On parle du cancer de la prostate (et c’est plus que 3% de surreprésentation), qui est une évidence pour quiconque côtoie le milieu agricole. Dans mon secteur (Haute Loire), 90% des agriculteurs autour de chez moi sont atteints de cancer de la prostate, les 10% qui y échappent sont ceux qui travaillent en bio depuis 40 ans. Il y a là une évidence absolue, reconnue même par les concernés. Mais il y a bien d’autres problèmes que la prostate, y compris des tumeurs cérébrales en excès, etc… Mais de manière logique, il est absolument évident que quand on utilise du poison, ce poison a un effet sur notre santé.

– l’argument le plus malhonnête de votre article est celui de la non rentabilité de l’agroécologie. Une telle absurdité intellectuelle est insupportable. L’agroécoloigiue est 100 fois plus rentable que l’agroindustrie, qui ne fonctionne que sous subventions. Vous vous offusquez des 43 millions du projet PARSADA, alors que ce n’est là rien du tout, même pas une portion congrue des subventions versées à l’agroindustrie. Aucune des fermes de mon secteur n’est rentable, ni viable, sans subventions délirantes. La ferme proche de la mienne touche 220000 eurois d’aides par an, là où nous en touchons nous 3000. Nous dégageons un salaire sensiblement équivalent. Qui est rentable et qui ne l’est pas? Vous êtes malhonnêtes.

Pour que les agriculteurs vivent correctement, il faut des prix. Il faut casser les grosses structures, non rentables et mortifères, et installer plus de petites structures agroécologiques. Le premier levier d’action serait la suppression des aides PAC (ou plutôt le versement de l’aide PAC à l’actif et non plus à la surface), ce qui forceraient les agriculteurs à développer une activité rentable.

L’agroindustrie est en train de tout tuer, à commencer par les sols, ce qui a transformé le régime des eaux (passage d’un régime d’absorption à un régime d’écoulement), cause de toutes les sécheresses et inondations actuelles (qui n’ont effectivement rien à voir avec le climat).

En pleine loi Duplomb, qui est un scandale de corruption absolu et une régression considérable, votre texte est une honte au bon sens et une insulte à la vérité. Je vous souhaite un bon cancer.

Enfin quelqu’un que je comprends !!!

Bravo pour votre prise de position.

Je me suis écarté progressivement de ce groupe climatoréalistes, et je projette de ne plus y rester inscrit, mais je continu d’y jeter un coup d’œil de temps à autres. Bien m’en a pris car enfin je lis des mots qui me ressemblent.

Oui la dichotomie qui veut que si l’on est sceptique de l’effet du co2, on se doit d’être consumériste, contre tout ce qui est « pour » et pour tout ce qui est « contre », me fatigue…

La seule chose que je souhaite voir dénoncée, c’est que le co2 est l’arbre qui cache la forêt, il permet de repousser sous le tapis tous les sujets sensibles, et assure à bon nombre de grosses légumes des prétextes de soit-disante croissance verte, ou de projets « écoresponsables » bidons et uniquement tournés vers le profit.

Je vous invite à lire un petit pamphlet en la matière qui regroupe un certains nombre de contre-vérités de chacun des côtés de nos pseudo‐écologistes ou réalistes => « je, tu, al cause écolo » accessible pour 8€ chez Amazon

Je serais curieux de votre avis sur ce petit ouvrage ?

Merci de votre commentaire et du conseil. Je vais lire l’ouvrage en question.

Je partage l’avis de Gounel.

Pour travailler depuis plus de 25 ans avec les agriculteurs, je peux témoigner du nombre important de cas de cancers qu’on y rencontre, cancers du cerveau, du sang, malformations congénitales, autismes des enfants,… J’ai travaillé en secteur viticole (Gard) et, actuellement, en zone de grandes cultures (Normandie).

Que les agriculteurs aient une vie plus active, globalement au grand air, et qu’ils soient logiquement moins soumis aux polluants urbains (liés aux industries et aux voitures) et au stress de la ville, on est d’accord ! Le fait de manipuler des produits toxiques (les -cides sont des poisons !), les épandre même depuis une cabine climatisée et circuler au milieu de champs ou de vergers traités, c’est se contaminer soi-même. Le nier, c’est refuser la réalité et la science elle-même !… ou considérer que tous ces produits n’ont aucune efficacité sur leurs cibles (adventices, insectes, maladies fongiques,…) et qu’on peut donc en boire sans soucis (pub Monsanto pour le glyphosate des années 80) ? Même les agriculteurs en ont conscience ! !

Par ailleurs, quand on voit les sommes énormes dépensées par les états, les entreprises privées et les organismes techniques depuis des décennies dans les techniques conventionnelles et les produits phytos comparativement aux sommes investies dans l’étude des techniques agricoles alternatives (dont l’agriculture de conservation ou le NLSD), il n’est pas surprenant qu’on n’ait pas encore aujourd’hui de résultats technico-économiques comparables. D’ailleurs, tout le système agro-industriel repose sur le modèle conventionnel intensif et n’a aucun intérêt à voir le système changer ! D’où l’inertie, y compris intellectuelle, de certains organismes de « recherche ».

Dernière chose : le positionnement politique du site et de nombreux commentateurs, clairement à la droite de la droite (pour ne pas dire plus !), rend complètement inaudible vos analyses. Elles en perdent toute crédibilité scientifique.

On le voit dans ces échanges ou revient sans cesse le délire constant sur une gauche, assumée ou cachée, teintée de relents staliniens, qui seraient derrière tout projet que vous qualifiez du gros mot d’écologiste. En l’occurrence, Marc-André Sélosse est administrateur d’une structure qui se nomme Pour une Agriculture du Vivant et où, parmi les membres principaux, on trouve le Groupe U, Flunch ou Soufflet (désormais propriété d’In Vivo). On voit là la patte des mao-trotskystes pro-soviétiques !

Bref ! Il n’y a pas qu’au GIEC qu’il faudrait retirer les œillères !

Les études AGRICAN avec de larges cohortes face à votre ressenti.

Quelles données sont les plus fiables?

Est-ce la société Pierre et Vacances accepterait de prêter un Center Parc pour une expérience ? On y maintient une température moyenne de 1.5°C inférieure à la moyenne actuelle, en veillant à reproduire les variations saisonnières, un taux de CO2 de 280ppm, pas de voitures et juste quelques panneaux solaires. On y enferme quelques centaines d’écologistes parmi les plus radicaux, y compris Mme Rousseau, apologiste de la paresse, avec un manuel d’agriculture Bio, et on voit ce ça donne au bout de 4 ou 5 ans.

Si ils survivent jusque là.

Cela fait trente ans qu’on les enferme à l’Elysée ou pas loin, qu’on y maintient une température inférieure à la normale ; pas de voitures , elles sont louées avec chauffeurs ; et lorsque le CO2 montent ils quittent la capitale ( Zone à forte émission) ils s’en vont dans les maisons de vacances sans panneaux solaires qui défigureraient le paysage

Le taux de CO2 de 280ppm de « l’ère pré-industrielle » est une des stupidités inventée par les réchauffistes. Jusqu’en 1770, les alchimistes expliquaient tout par la phlogistique qui fournissait de magnifiques explications quant à divers phénomènes tels combustion, oxydation, réduction des métaux par le charbon, croissance des plantes car il y avait l’air commun (celui que l’on respire), l’air fixe (CO2) et l’air inflammable (H2). C’est après 1770 que Lavoisier suite à ses travaux sur les combustions et oxydation qu’il créa en 1779 les noms oxygène et hydrogène. On peut donc dire que les dosages en CO2 ne sont apparus que fin XVIII ème – début XIX ème. Les résultats d’analyse les plus anciens dont on peut disposer remontent à 1812 et ont été exploités par Ernst-Georg Beck pour son analyse du CO2 atmosphérique de 1812 à 1962. On s’perçoit d’ailleurs que l’évolution du CO2 suit la reconstruction des températures de 1750 à 2000 faite par Carl-Otto Weiss ex président de la météo allemande. A partir de là on peut estimer que vers 1750 la concentration en CO2 pouvait être comprise entre 300 et 360 ppm.

Personnellement, je reste intéressé à la lecture des articles de l’ACR, même si j’ai des doutes sur certains articles. Sur d’autres comme celui ci, je mémorise tout en refusant de me faire une opinion ou une certitude. Des éléments de vérité viendront peut être un jour. Tout éclairage est bon à prendre

Pour le climat, l’affaire me semble plus simple. La ‘bible’ universelle est constituée des rapports du GIEC, et l’on y trouve en cherchant, les éléments auto-destructeurs de la doxa. Cool.

L’ACR pointe aussi les questions d’énergie et de coût de la transition énergétique sur lesquelles la construction d’avis éclairés semble plus simple que sur l’agriculture.

Une connaissance, grande lectrice du Monde m’a dit que le seul rapport scientifique du GIEC est celui du groupe 3. Pour moi, c’est celui du groupe 1 (l’état de la science physique), dont la validité conditionne en principe celle des rapports 2 et 3, fussent ils scientifiques. Je n’ai pas chercher le débat. Si quelqu’un a un éclairage là dessus, je prends volontiers.

@Joe

Je crois savoir que c’est le « résumé à l’attention des décideurs » qui pose problème.

Ce ne serait plus un document scientifique, mais plutôt un document politique et idéologique.

Il semble que c’est ce seul résumé qui soit pris en compte par les militants climatistes, Greta Thunberg en tête. D’une manière générale, le niveau scientifique des écologistes est proche de zéro. Ils ne savent même pas ce qu’est la chaleur, du point de vue de la physique. C’est un peu gênant pour parler de réchauffement. J’ai noté dans leurs arguments beaucoup de simplifications, de raccourcis et d’accommodements douteux avec les lois de la physique. Mais le sujet est d’une grande complexité.

La transition énergétique est plus simple à analyser. La question qui se pose est la suivante: avons-nous fait une découverte, ou bien disposons-nous d’une innovation technique qui permet d’opérer une transition ? La réponse est non. Nous n’avons rien inventé depuis le moteur à combustion interne qui a succédé à la machine à vapeur. Et l’énergie nucléaire, qui a été combattue par les écologistes.

Nous n’avons rien d’autre.

Les experts qui ont beaucoup lu les rapports du GIEC le diront mieux que nous. Mais, par exemple, nous pouvons tous vérifier le contraste saisissant entre le résumé technique et le résumé pour décideurs du rapport GT1 de l’AR5. Apparemment aussi, les rédacteurs des rapports 2 et 3 ( que je n’ai pas lus, considérant que les biais du rapport 1 ne peuvent que se propager dans les deux autres) se fondent sur les scénarii les plus émetteurs de GES, sans prise en compte des incertitudes. J’ai pu aussi vérifier il y a quelque temps que le très officiel site du ministère français de l’écologie donne le processus d’établissement des rapports du GIEC. Le fait que les résumés pour décideurs est (à la différence du résumé technique) relu ligne à ligne (ou mot à mot) par des gens issus des administrations et associations, y est affirmé. CQFD?

Je suis d’accord avec vous, mais je pense que le problème est bien plus grave. Le problème, en finalité, se sont les décideurs. Ces gens sont d’une incompétence et d’une ignorance inquiétante. Il suffit de voir ce qui a été fait en Allemagne, l’abandon total du nucléaire, sous la pression des Grünen, les a obligés à rallumer des centrales à charbon (!).

Chez nous, on n’est pas mieux lotis, Mme Borne a fait n’importe quoi avec le nucléaire, et Mme Pannier-Runacher, actuelle ministre de la transition énergétique, s’avère être d’une incompétence totale. Elle n’y connait absolument rien en énergie, ce qui est quand même compliqué quand on prétend s’occuper précisément de ce sujet. Il faut voir et entendre sa dernière sortie à propos des climatiseurs. Si on applique son raisonnement, il ne faut rien faire du tout, et laisser entrer la chaleur dans les logements, c’est toujours ça de moins dans la rue… !

L’obsession des climatistes pour les ENR conduit à des dérives aussi coûteuses que dangereuses. En premier lieu, les ENR ne sont pas intermittentes, mais plus exactement aléatoires. Mme Borne avait pour projet l’arrêt complet de tous les réacteurs pour les remplacer par des ENR… Ce qui n’aurait eu absolument aucun effet sur le climat, mais qui aurait inéluctablement conduit à la catastrophe.

a) Concernant E.B., formation école polytechnique et corps des ponts et chaussées. La crème de l’élite scientifique du pays.

b) Les gens de pouvoir bien câblés et instruits dans un domaine sont plus redoutables que les ignares quand il s’agit de démontrer l’absurde

Il n’y a peut être aucune corrélation entre les deux