Par Stefan Uhlig, Enrique Ortega Gironés et José Antonio Sáenz de Santa María Benedet [1]

Article initialement publié pas Science, climat et énergie.

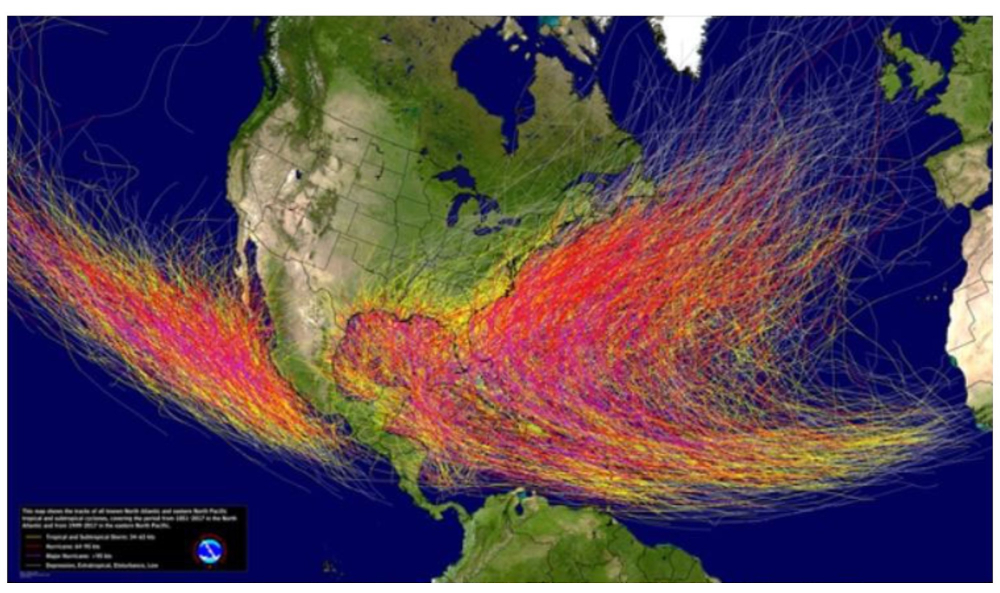

Il est très courant d’entendre dans les médias qu’en raison du changement climatique, la fréquence et l’intensité des phénomènes météorologiques extrêmes augmentent. Parmi ces phénomènes figurent les cyclones tropicaux, qui portent différents noms selon leur répartition géographique : ouragans dans l’Atlantique et le Pacifique Est, typhons dans le Pacifique Centre et Ouest, et cyclones dans l’océan Indien. La figure 1 illustre la trajectoire suivie par le très grand nombre de cyclones tropicaux qui se sont produits dans l’Atlantique Nord (depuis 1851) et dans le Pacifique Nord Est (depuis 1949).

L’industrie cinématographique a toujours eu un penchant particulier pour les films à catastrophes. Il n’est donc pas surprenant que Netflix ait diffusé une série intitulée « Après l’ouragan », consacrée à la catastrophe provoquée par l’ouragan Katrina. Mais est-il vrai, comme on le répète souvent, que le nombre et l’intensité des ouragans sur notre planète augmentent ? La climatologie historique fournit des informations fiables sur l’évolution de ces phénomènes météorologiques qui, bien qu’extrêmes, n’ont rien d’extraordinaire, car ils sont fréquents dans de nombreuses régions du monde.

L’analyse de plus de 800 documents historiques de la période coloniale espagnole (journaux de bord de galions traversant l’Atlantique) révèle une augmentation significative des ouragans et des cyclones tropicaux à la fin des XVIe et XVIIIe siècles. En revanche, le XVIIe siècle fut relativement calme, avec moins de cyclones et moins de naufrages. Si l’on compare ces données historiques aux résultats de l’analyse dendrochronologique des cernes de croissance de pins centenaires, on constate une diminution de 75 % du nombre de cyclones tropicaux pendant la période froide appelée minimum de Maunder (1645-1715), lorsque le nombre de taches solaires et l’énergie reçue du soleil ont diminué, entraînant une chute significative des températures. Durant les trois siècles et demi écoulés entre 1500 et 1850, plus de 600 navires espagnols ont coulé lors de leur traversée de l’Atlantique à la suite d’ouragans. Ces données montrent que durant le Petit Âge Glaciaire, une période froide et manifestement préindustrielle, l’Atlantique a fréquemment connu des conditions météorologiques extrêmes. Les recherches scientifiques modernes (météorologiques et autres) montrent que les oscillations océaniques ont une influence majeure sur les régimes climatiques et, par conséquent, sur les phénomènes météorologiques dits extrêmes.

Pour comprendre ces processus météorologiques, il est nécessaire de prendre en compte l’immense étendue d’eau qui existe sur notre planète. La Terre a une superficie d’environ 510 millions de km² , dont environ 70,7 %, soit environ 361 millions de km², sont recouverts de mers et d’océans. Cet immense volume d’eau fait des océans les plus grands réservoirs de chaleur de la planète et leur confère un rôle fondamental, probablement le plus important de tous, dans l’évolution du temps et du climat. Cette importance est particulièrement marquée dans les zones tropicales (près de l’équateur), où la formation de nuages au-dessus des océans a une influence majeure sur l’évolution des courants marins et des vents, la température des eaux de surface et d’autres paramètres. De plus, cette influence s’étend à d’autres régions océaniques éloignées de la ceinture équatoriale, vers les pôles, influençant la couverture nuageuse basse, une composante qui a une influence très importante sur l’évolution de la température atmosphérique.

Les interdépendances et les interactions entre le Soleil, les océans et l’atmosphère terrestre sont extrêmement complexes, et il nous reste encore beaucoup à apprendre pour les comprendre pleinement. Dans cet article, afin de comprendre les mécanismes qui contrôlent leur formation, nous décrirons brièvement certains phénomènes cycliques appelés oscillations océaniques. Ces oscillations représentent des variations périodiques de la température et de la direction du mouvement de l’eau océanique.

Ces changements cycliques sont connus pour se produire dans tous les océans du monde, et leur interaction joue un rôle fondamental dans l’évolution du climat. Ainsi, l’oscillation nord-atlantique ( NAO ) interagit avec l’oscillation arctique ( AO ) et contrôle l’évolution météorologique sous les latitudes européennes. Elle est responsable des contrastes entre la zone d’air chaud et de haute pression des Açores au sud et les zones de basse pression et d’air plus froid au nord (région islandaise). L’intensité de l’oscillation nord-atlantique (NAO) est quantifiée par l’« indice NAO », défini par les différences entre les pressions moyennes de deux stations météorologiques de référence, l’une aux Açores et l’autre en Islande. Lorsque la différence est importante, l’indice NAO est positif (NAO+). Lorsque la différence est faible, l’indice NAO est négatif (NAO-). Le NAO est responsable des tendances climatiques pluriannuelles, générant des hivers doux avec des précipitations abondantes en Europe centrale lorsque la tendance est NAO+, tandis qu’il conditionne des hivers relativement froids et secs dans les régions méditerranéennes et d’Afrique du Nord lorsque la tendance est NAO-.

Un autre paramètre météorologique de grande importance est l’ AMO (Oscillation Multidécennale de l’Atlantique), qui décrit les changements cycliques répétés des courants atlantiques qui influencent les températures de l’eau près de la surface, affectant également les températures atmosphériques dans l’hémisphère nord.

Une phase AMO positive (indice AMO+ positif) se produit lorsque les masses d’eau chaudes des zones tropicales s’écoulent plus fréquemment vers l’Atlantique Nord, accélérant ainsi la fonte des glaces. Les phases négatives (indice AMO- négatif) correspondent à des situations météorologiques aux effets opposés, où les masses d’eau chaudes s’écoulent plus lentement vers le nord. Les conséquences typiques d’une AMO négative sont une baisse des températures en Amérique du Nord et en Europe, tandis que la masse de glace polaire augmente. À l’inverse, les régions arctiques connaissent une diminution des glaces lors des phases positives de l’AMO, comme ce fut le cas ces dernières décennies, bien qu’il semble que la phase positive actuelle perde de son intensité depuis le début du nouveau millénaire.

L’influence de l’AMO est très importante sur l’évolution des précipitations. Ainsi, les périodes de fortes pluies en Europe du Nord correspondent à des phases d’indice AMO négatif et à des périodes de faible activité solaire, tandis qu’au même moment, les précipitations diminuent en Europe du Sud, en Afrique du Nord et sur la côte est de l’Amérique du Nord.

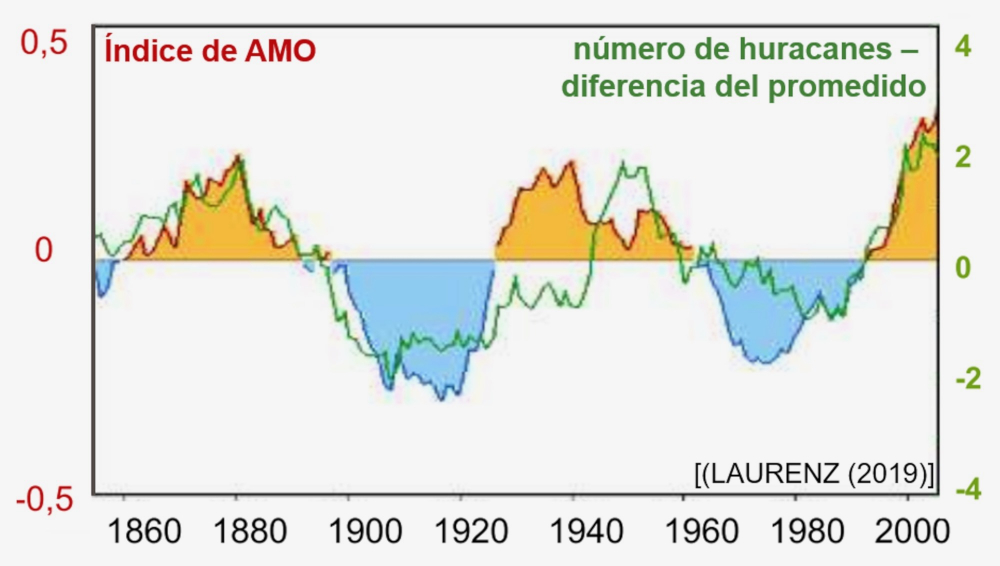

De même, l’AMO a une influence significative sur le développement des ouragans. Si l’on analyse le nombre d’ouragans survenus après le Petit Âge Glaciaire, entre 1856 et 2005 (voir figure 2), on constate que leur fréquence évolue en fonction des cycles de l’Oscillation Multidécennale Atlantique. Le même graphique montre également que le nombre moyen d’ouragans par décennie n’a pas augmenté significativement au cours du XXe siècle, malgré les informations contraires relayées par les médias, notamment à la fin de chaque été.

En complément des données présentées à la figure 2, les relevés indiquent que depuis 2005, la force, la durée et la fréquence des ouragans dans l’Atlantique Nord ont diminué. Autrement dit, rien n’indique que les phénomènes météorologiques extrêmes s’intensifient dans cet océan. L’activité des ouragans a été suivie pendant plusieurs siècles et, d’après les variations de la durée de chaque oscillation, l’extrême complexité des influences et des interrelations entre les variations de l’activité solaire et les changements dans les océans et l’atmosphère a été vérifiée.

Les recherches scientifiques menées au cours des dernières décennies fournissent de plus en plus de preuves que l’évolution des oscillations océaniques coïncide avec les cycles d’activité solaire à court et moyen terme, tels que les cycles de base d’environ 11 ans, ou leurs multiples, tels que ceux d’environ 22 ans, ou les cycles d’environ 50 à 70 ans, comme le montre clairement la figure 2. Cependant, il ne faut pas oublier que l’évolution temporelle de ces processus est très complexe, car ces cycles à court terme se superposent probablement à des cycles longs de plusieurs siècles, en plus de l’influence des cycles d’activité solaire d’une durée d’un ou deux millénaires.

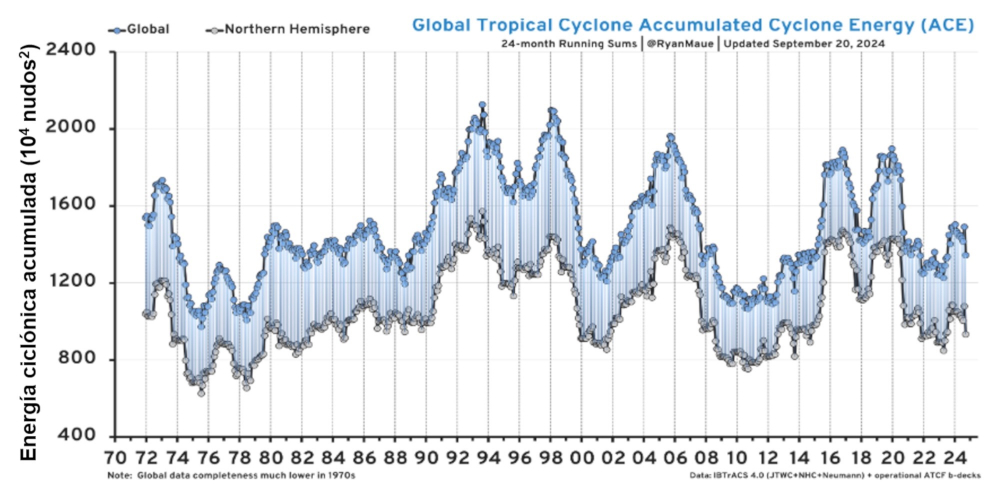

Un autre paramètre important pour caractériser les ouragans et les cyclones tropicaux est la mesure de l’énergie cyclonique accumulée ( ACE ). L’énergie libérée par les cyclones est estimée en fonction de leur durée, de leur vitesse et d’autres paramètres. La figure 3 montre l’évolution de l’ACE (à l’échelle mondiale et pour l’hémisphère nord) depuis les années 1970. Le graphique ne montre aucune augmentation de l’ACE au cours des 52 dernières années, mais plutôt une tendance périodique de hauts et de bas avec un schéma similaire à l’évolution de l’oscillation australe El Niño ( ENSO ). Il est donc clair que les oscillations océaniques ont une influence majeure sur le développement du climat et la formation des cyclones tropicaux, et il est à espérer que les recherches futures sur la nature cyclique de l’activité solaire et son influence sur les phénomènes météorologiques contribueront significativement à affiner les modèles climatiques actuels.

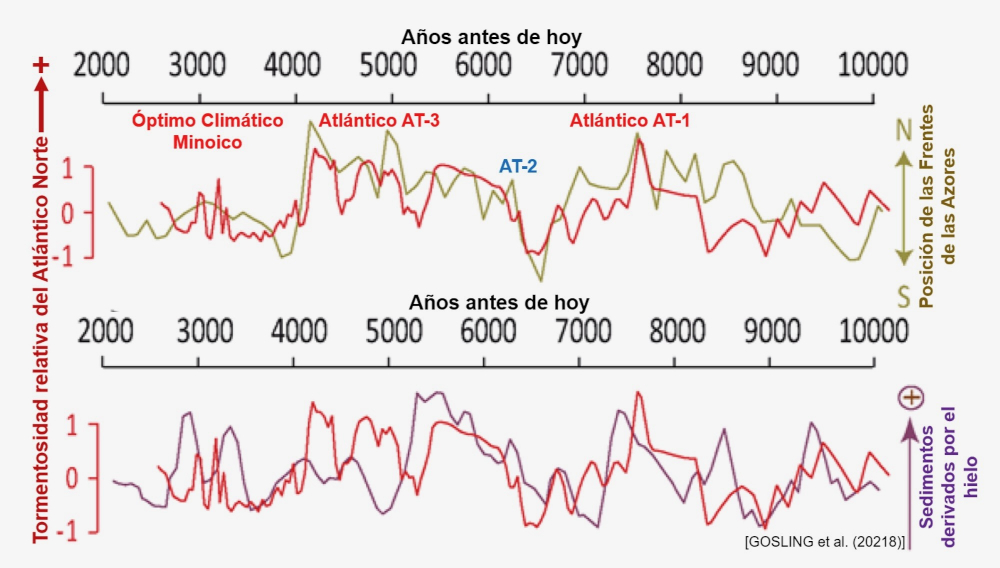

En remontant plus loin dans le temps, les études géologiques menées sur des sédiments âgés de 2 500 à 10 000 ans sont très intéressantes . Ces études ont permis de déterminer l’intensité relative des tempêtes en mesurant les vitesses de vent nécessaires au transport de différentes fractions granulométriques de sable. L’évolution de cette intensité au cours du temps indique également l’existence de périodicités d’environ 200, 300 et 2 500 ans, qui coïncident avec les cycles de variation de l’activité solaire. Il a été interprété que les fluctuations de l’intensité des tempêtes influencent les régimes de précipitations en Europe du Nord. Comme le montre la figure 4, il pourrait exister une relation avec les changements de position et d’influence de l’anticyclone des Açores et du vortex polaire (panneau supérieur de la figure 4).

Ces deux phénomènes atmosphériques, d’une importance météorologique et climatologique majeure dans l’Atlantique Nord, sont contrôlés par les oscillations océaniques, elles-mêmes dépendantes de l’énergie solaire incidente. Le graphique inférieur de la figure 4 illustre également la corrélation entre le transport de sédiments par les icebergs (sédiments dérivés de la glace) et l’intensité des tempêtes. Il est frappant de constater que les périodes d’intensité maximale des tempêtes coïncident avec l’optimum climatique atlantique et la période minoïque.

Lorsqu’on parle de phénomènes météorologiques extrêmes, il ne faut pas oublier les tornades , ces tourbillons dont les tourbillons d’air, généralement chargés de poussière en spirale, tournent sur eux-mêmes et se déplacent sur les terres à des vitesses pouvant atteindre 500 km/h, détruisant tout sur leur passage. Elles se forment principalement dans les régions et aux saisons où les écarts de température sont importants, par exemple lorsque l’air chaud du golfe du Mexique rencontre des vents terrestres beaucoup plus froids provenant des montagnes Rocheuses des États-Unis. Ces écarts de température ont tendance à être plus importants pendant les périodes froides que pendant les périodes chaudes, où l’équilibre thermique est généralement plus important. Chaque année, ces cyclones laissent un sillage dévastateur aux États-Unis, où, outre les tornades (ce mot vient de l’espagnol « tornar »), on les appelle aussi « twisters ». Lorsque les tornades se déplacent au-dessus de la mer, leurs spirales se remplissent d’eau et sont appelées « trombes marines ».

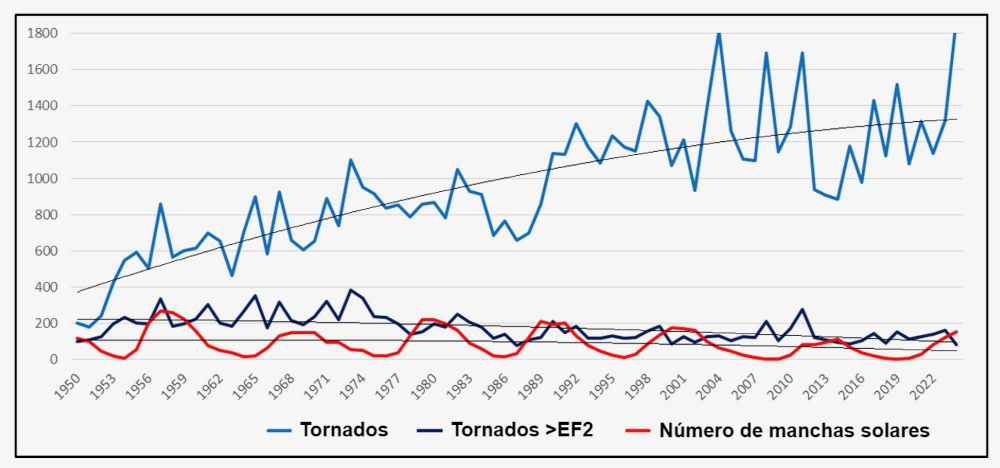

La figure 5 montre le nombre annuel de tornades dans les 48 États continentaux contigus des États-Unis (CONSU) entre 1950 et 2022. La courbe bleu clair indique le nombre total de tornades, la courbe violette indique uniquement celles très intenses (intensité EF-2 ou supérieure), et la courbe rouge indique le nombre annuel moyen de taches solaires, indicateur de l’activité solaire. Aux États-Unis, l’intensité des tornades est classée selon leur vitesse de propagation, selon une échelle appelée « échelle de Fujita améliorée » (EF), qui va jusqu’à EF-5 pour les tornades extrêmement puissantes. Les tornades les plus faibles, de classe EF-1, atteignent des vitesses allant jusqu’à 177 km/h (110 mph), tandis que celles atteignant des vitesses plus élevées sont classées EF-2 et supérieures.

Le graphique de la figure 5 montre clairement que le nombre total de tornades annuelles a augmenté au cours de la période étudiée, tandis que le nombre de taches solaires a légèrement diminué (ligne rouge). Il est toutefois curieux que les tornades de forte intensité diminuent légèrement, ce qui suggère qu’une faible intensité solaire favorise la formation de tornades, en particulier les plus faibles, tandis que les plus violentes diminuent. Quoi qu’il en soit, on constate que malgré le réchauffement climatique (ou peut-être à cause de lui), le nombre de tornades dévastatrices aux États-Unis a diminué au cours des 70 dernières années.

Les données présentées dans les graphiques montrent que les interactions entre les systèmes Soleil, Océan et Atmosphère sont extrêmement complexes et que nous sommes encore loin de les comprendre pleinement, tant pour le présent que pour le passé, car elles ont été soumises à des changements constants, même au cours des temps géologiques récents. De plus, il ne faut pas oublier que l’activité de ces trois systèmes peut être altérée par des événements isolés et de courte durée, comme des éruptions volcaniques de forte intensité.

Depuis sa création, l’humanité redoute les phénomènes météorologiques inexplicables, désormais qualifiés d’extrêmes et incontrôlables. Quoi qu’il en soit, les données statistiques sur l’évolution de ces phénomènes au fil du temps indiquent clairement qu’aucune augmentation critique n’est associée à une crise climatique inexistante, et que les ouragans et les cyclones se produisent au même rythme séculaire que la nature a toujours imposé.

Mais le monde scientifique est très différent de l’univers de la communication audiovisuelle, qui a largement tendance à terroriser la population avec des catastrophes climatiques. Il y a un peu plus de dix ans, deux films américains (« Gasland » et « Promised Land »), utilisant des arguments biaisés et frauduleux, ont réussi à discréditer la technique d’extraction du pétrole et du gaz par fracturation hydraulique (connue sous le nom de « fracking »). Leur impact mondial a été si important que de nombreux pays (comme l’Espagne et le Royaume-Uni, par exemple) en ont interdit l’utilisation, alors même que cette technique était utilisée sans problème dans les puits de pétrole depuis la fin des années 1950.

Aujourd’hui, aux États-Unis comme au Royaume-Uni, les forages pétroliers et gaziers par fracturation hydraulique ont repris sans qu’aucune des conséquences apocalyptiques annoncées (y compris la contamination des aquifères) ne se soit produite. Cependant, le tabou entourant cette technique persiste dans l’opinion publique mondiale. Il n’est donc pas surprenant que, malgré toutes les données statistiques et l’abondance d’informations scientifiques, cette série Netflix pontifie (et obtienne gain de cause) sur les terribles effets du changement climatique sur la violence et la fréquence des ouragans. L’avenir nous le dira.

Références :

[1] https://editorialaulamagna.lantia.com/libro/cambios-climaticos

ENFIELD, DB, MESTAS-NUÑEZ, AM & TRIMPLE, BJ (2001) : L’oscillation multidécennale de l’Atlantique et sa relation avec les précipitations et les débits fluviaux aux États-Unis continentaux – Geophys. Res. Letters 28 , 2077-2080.

Ortega Gironés, E., Saénz de Santa María Benedet, JA & Uhlig, S : (2024) : Changements climatiques.- Aula Magna, 501 pp., ISBN : 978-8-410066-34-2.

GOSLING, J., FRUERGAARD, M., SANDER, L., GALKA, M., MENVIEL, L., MONKENBUSCH, J., THIBAULT, N. & CLEMMENSEN, LB (2018) : Décalages du centenaire au millénaire de l’Holocène dans la tempête et la dynamique océanique de l’Atlantique Nord. – Scientific Reports 8:12778 , 12 pp., doi:10.1038/s41598-018-29949-8.

LAURENZ, L. (2019) : Influence des cycles océaniques et solaires sur le changement climatique et implications pour la production agricole. – 44 diapositives de présentation sur www.reka-rheinland.de/fileadmin/dokumente/Vortrage/2019_Klimawandel_REKA_7.03.2019_pdf.pdf .

UHLIG, S. (2025) : Changement climatique naturel : faits d’un point de vue géologique, archéologique et astrophysique. – Weltbuch Sargans, 367 pp., ISBN : 978-3-907347-35-5.

Dommage que la figure 2 s’arrête en 2005

A t on ce même type d’études pour pacifique ?

Vendredi tous nos médias titraient sur les gros dégâts et victimes du typhon Ragasa ;

Le 17 décembre 1944 la task force 38 de l’USN fut très très durement touchée par le super typhon Cobra ( vent de 140 nds (*) – 260 km/h) ; 3 destroyers coulés , 800 disparus ..

https://www.techno-science.net/glossaire-definition/Typhon-Cobra.html

https://www.history.navy.mil/research/library/online-reading-room/title-list-alphabetically/p/pacific-typhoon-18-december-1944/admiral-nimitzs-pacific-fleet-confidential-letter-on-lessons-of-damage-in-typhoon.html

(*) lors de la tempête Céline qui a frappé l’ouest en novembre 2023 , dans ma localité rafales de 85 nds , plus dans le Nord Finistère

« La vérité ne triomphe jamais, mais ses détracteurs finissent par mourir… ». Vox clamantis in deserto…

La figure 2 est iconique. L’AMO est en fait une série de températures dont on a retiré la tendance. Les séries de données climatiques corrèlent en général assez bien l’AMO et très mal les indices de températures de surface (voir par exemple Huss 2010 pour la fonte des glaciers ou encore l’évolution du taux de variation du niveau des océans).

Tout se passe comme si le climat était insensible à la tendance séculaire mise en évidence par les indices de températures de surface.

Ces indices sont d’autre part la seule et unique grandeur que les modèles prédisent à peu près correctement.

Une piste : les indices de températures et les modèles sortent des mêmes fabriques.

« » » »Une piste : les indices de températures et les modèles sortent des mêmes fabriques. » » » »

Les indices et les modèles on s’en fout; ce qui nous intéresse c’est les mesures ; mais je pense de plus en plus qu’elles sortent des mêmes fabriques

Très intéressant et instructif.. ��