Henri Voron

Généralités

Les nappes d’eau présentes en France dans les roches sédimentaires (sables, grès, calcaire) ou ignées (granite, gneiss, etc…) représentent une réserve colossale, chiffrée par le BRGM, Bureau de Recherches Géologiques et Minières, organisme scientifique compétent en la matière, à

2 000 milliards de m3

Ce volume représente :

- 4 années de pluviométrie totale sur l’Hexagone, estimée à 480 milliards de m3 par an

- 12 années d’écoulement des fleuves et rivières de France se jetant dans la mer ou partant vers l’Allemagne mais sans compter le débit du Rhin.

- 30 000 m3 (ou tonnes) d’eau par habitant de l’Hexagone, qui n’utilise en moyenne que 50 m3 par an pour ses besoins domestiques.

Les différents types de nappes

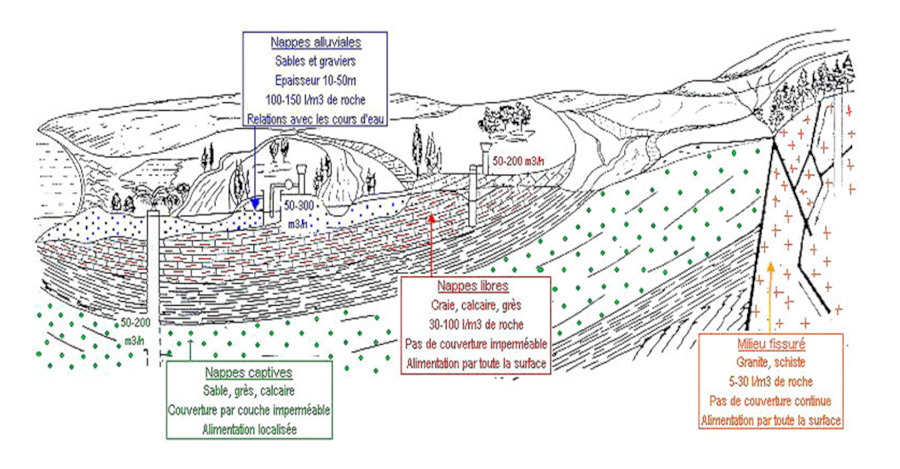

On distingue :

- Les nappes alluviales ou « d’accompagnement ». Elles sont voisines d’un fleuve ou d’une rivière, souvent sableuses et peu profondes. Elles sont peu épaisses, de 10 à 50 mètres maximum. Elles sont très liées au fleuve ou la rivière qu’elles accompagnent en termes de remplissage et de débit. Elles sont en relation étroite et directe avec le cours d’eau qu’elles bordent. Cela dit, elles sont très utilisées comme ressources d’eau potable pour les villes grandes et moyennes. Leur qualité est bonne, car l’eau est filtrée naturellement par le sable. On peut la pomper avec des forages peu profonds, nécessitant peu d’énergie de pompage, pour des débits d’exhaure variant de 50 à 300 m3 par heure. Souvent, cette eau, déjà potable, est injectée directement dans le réseau après avoir reçue une dose minimale de chlore ou eau de Javel. Ceci, non pour tuer des microorganismes qui y seraient présents au départ, mais pour éviter les surinfections dans le réseau, notamment dans les réservoirs. Leur coefficient d’emmagasinement est de 100 à 150 litres par m3 de roche aquifère.

- Les nappes classiques des roches sédimentaires. Le plus souvent « libres » et beaucoup plus rarement captives, c’est-à-dire recouvertes d’une couche imperméable, d’où une pression élevée et la possibilité de forages ou puis « artésien » pour lesquels l’eau peut jaillir sans pompage. Les roches aquifères contenant ces nappes sont les calcaires, la craie, le grès. En Ile de France, Centre et Pays de la Loire, la nappe de la Beauce est bien connue et représente une ressource essentielle, dont le volume d’eau est estimé à 30 milliards de m3 par le BRGM. La teneur en eau ou coefficient d’emmagasinement de ce type de nappe classique est de 10 % environ. Les débits potentiels des forages sont élevés, allant de 30 à 100 m3 par heure. Soit entre 700 et 2 400 m3 par jour. De quoi alimenter une ville de 10 000 habitants (donc les besoins en eau sont de 150 litres soit 0,15 m3 par jour et par habitant).

- Les zones fissurées des roches ignées. On ne peut pas parler de « nappes » comme dans les deux cas précédents. Dont les nappes sont horizontales, ou, plus exactement, ont une surface dont la pente moyenne est la pente moyenne du bassin versant dans lesquels elles s’étalent. Les zones fissurées des roches dures ou très dures, les jeux de failles petites ou grandes se remplissent de sables, qui se remplissent d’eau. Ce phénomène est assez contrintuitif. Mais la réalité est là. Elle explique toutes les sources qu’on trouve dans les grands massifs montagneux, et le fait que toutes les montagnes du monde où la pluviométrie n’est pas nulle sont des châteaux d’eau. Non pas à cause des neiges ou glaces, qui sont des stockages provisoires. Mais c’est dans toute leur masse qu’on trouve entre 1 et 3,5 % d’eau. Ce qui semble peu en valeur relative, mais qui représente néanmoins des quantités d’eau considérables en valeur absolue. Le Massif central et les Pyrénées, qui n’ont pas de glaciers sont, néanmoins, de vrais « châteaux d’eau ». Dans les « boucliers granitiques anciens » comme l’Afrique de l’ouest, les plateaux d’Inde, le Canada ou autres, on peut forer dans le granite et trouver beaucoup d’eau. La recherche des zones fissurées est rendue facile et peu couteuses grâce aux études géo-électriques, des préalables obligatoires, pour trouver une ou plusieurs « entrées d’eau » superposées le long du forage Ceci entre 20 et 100 mètres de profondeur en général. Car les zones fissurées sont souvent superposées à des profondeurs différentes.

Dans le cas particulier des massifs calcaires, la roche est assez soluble dans l’eau, d’où la formation de rivières souterraines, grottes, et relief dit « karstique ». Se forme donc un réseau de perméabilité « en grand ». Des sources ou de grosses résurgences peuvent apparaitre ici ou là. Sans lois physiques générales, chaque cas étant particulier. Mais on n’est plus dans le domaine des « nappes » conventionnelles étudiées par l’hydrogéologie.

Les coefficients d’emmagasinement

- Nappes d’accompagnement : 10 à 15 % d’eau Débit des forages : 50 à 300 m3/h

- Nappes libres (craie, calcaire, grès, etc.) 3 à 10 % d’eau Débit des forages 50 à 200 m3/h

- Nappes en milieu fissuré (granite) 0,5 à 3 % d’eau Débit des forages 1 à 20 m3/h

Les variations annuelles du stock de 2 000 milliards de m3 en France.

Ce stock est, bien évidemment, alimenté par les pluies, estimée à environ 480 milliards de m3 comme indiqué ci-dessus. Mais une grosse partie des pluies est utilisé immédiatement par la végétation, au travers de son stockage dans les milieux poreux que sont les sols (qui ne sont pas des roches) et qui l’évaporent pour assurer leur vie et leur croissance. Le terme savant pour désigner ce phénomène est « l’évapotranspiration ». Elle est estimée à 64 % des pluies soit 300 milliards de m3 environ.

Le pourcentage d’eau qui ruisselle vers le réseau hydrographique, les petites rivières puis les grands fleuves, puis la mer, s’appelle le coefficient de ruissellement. En France, il est de 36 % des 480 milliards de m3 apportés par les pluies. Ainsi, le débit cumulé des fleuves français vers la mer est estimé à 175 milliards de m3, en moyenne, hors fleuve Rhin.

Au passage, les nappes souterraines jouent un rôle important, dans les deux sens. En hiver, période où l’évapotranspiration est faible, et les rivières grossies par les précipitations d’automne et de printemps, les nappes se rechargent d’une quantité d’eau estimée à 100 milliards de m3 par le BRGM. Ce qui représente 5 % du total. Et une hausse moyenne du niveau supérieur des nappes de 2 mètres en moyenne, parfois plus.

A contrario, en été, l’évapotranspiration est maximale et les nappes alimentent les rivières, à hauteur de 100 milliards de m3 environ. Ceci en moyenne sur plusieurs décennies. Les années sèches succèdent aux années humides et réciproquement. Quoi qu’il en soit, les nappes jouent un rôle régulateur pour les écoulements de surface. Elles absorbent tout ou partie des pluies importantes, susceptibles d’entrainer des inondations et elles restituent en été leur stock d’eau excédentaire et donc, soutiennent les étiages.

En gros, le ruissèlement total de la France métropolitaine, mesuré précisément en 175 milliards de m3 en moyenne interannuelle peut se diviser en deux parties

- Un écoulement « direct » en surface de 75 milliards de m3

- Un écoulement ayant transité par les nappes de différents types, dont les nappes d’accompagnement estimé à 100 milliards de m3. Ce calcul donnant un ordre de grandeur « à la louche » mais il est impossible d’aller plus loin dans le détail.

Eaux de surface et eaux souterraines

Elles font partie du même réseau hydraulique dans un même bassin versant. Eaux de surface alimentant les eaux profondes et réciproquement. La seule donnée qui les sépare est la vitesse d’écoulement.

Dans le réseau de surface, la vitesse sera de l’ordre du mètre par seconde, unité de mesure de la vitesse dans notre système international. Un peu moins pour les rivières « paresseuses ». Jusqu’à 4 ou 5 mètres par seconde pendant les crues. Dix mètres par seconde ou plus dans des torrents de montagne, avec cascades.

Pour les eaux souterraines, les vitesses seront extraordinairement lentes. De l’ordre du millionième de mètre par seconde, parfois beaucoup moins. Soit entre 10-6 et 10-9 mètre par seconde. L’année faisant environ 31,5 millions de seconde, on utilisera alors la vitesse par an, et non par seconde.

C’est bien évidemment la gravité universelle qui fait « descendre » l’eau. Lorsqu’elle descend verticalement, la vitesse d’infiltration peut atteindre quelques millilitres par minute. La vitesse d’infiltration verticale est désignée scientifiquement par K, mesurée en mètres par seconde. Par exemple 10-3 m/s. Mais dans une nappe les déplacements vont suivre la composante horizontale de cette vitesse et devra être multiplié par le coefficient « i » décrit ci-dessous et la formule donnera

V = K . i

V étant la vitesse d’écoulement de la nappe dans le sens quasi-horizontale, K étant la vitesse de perméabilité verticale et « i » la pente motrice. C’est la loi de Darcy. Le coefficient « i » chiffre la pente moyenne du bassin versant où se situe la nappe. Car aucune nappe au monde n’a une surface complètement horizontale. Dans le cas contraire, elle formerait un lac. Le coefficient i est un nombre adimensionnel, représentant la tangente de l’angle entre l’horizontale et la ligne de pente moyenne du bassin versant. Ou la différence de hauteur entre deux points du bassin versant rapportée à la distance entre ces deux points. Si la force gravitationnelle est un vecteur, on le peut décomposer entre une composante verticale F et une composante horizontale f, le vecteur f = F x i sera très petit. D’où des vitesses de vidange des nappes vers le réseau hydrographique de surface très lentes. Parfois quelques centaines de mètres par an.

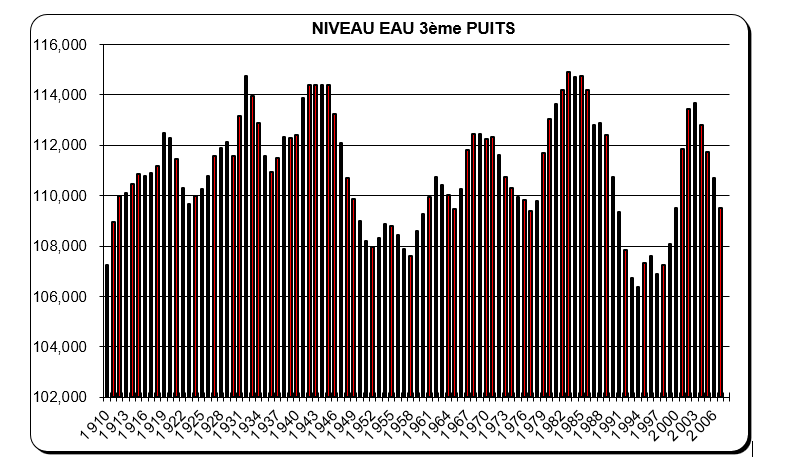

Ceci explique la très grande inertie des nappes souterraines, confirmée notamment par les variations contracycliques des grandes nappes, comme la nappe de la Beauce entre 1910 et 2006.

On observe que la nappe de la Beauce, entre 1910 et 2006, n’est jamais descendue en dessous de la cote + 106 m. Donc après les pires étés de canicules ou autres, elle a conservé plus de 90 % de son volume utilisable. Soit 27 milliards de m3 seulement, contre 30 milliards de m3 en moyenne. Lors de la canicule de 2003, sa cote était au plus haut, à + 114 mètres.

La baisse du niveau supérieur des nappes en été

Pour toutes les nappes de France, une baisse moyenne de 100 milliards de m3 en été par rapport à un stock de 2 000 milliards de m3 en fin d’hiver représente 5% de baisse. Ce qui, pour une nappe de 100 mètres de profondeur, représente 5 mètres. Ou 2,5 mètres pour une nappe de 200 mètres de profondeur, cas fréquent. En volume national, on peut imaginer un « battement » de notre réservoir national entre 2 000 milliards et 1 900 milliards de m3.

Comme indiqué ci-dessus pendant les étés « humides » ou « pourris », les nappes baissent moins car il y a moins d’infiltration et plus de ruissellement dans les rivières qui restent « hautes ». A contrario un été sec va entrainer une plus grande baisse des nappes. Notamment parce qu’on observera des niveaux bas dans le réseau hydrographique des rivières petites, moyennes ou grandes.

On peut donc s’étonner des « alertes » dans les médias, souvent relayées par les pouvoirs publics sur on ne sait quelle situation délicate ou dramatique des nappes en fin d’été, ou avant. Alors que dans la pire des hypothèses, il reste 1 900 milliards de m3 d’eau dans nos nappes. Ces (fausses) alertes entrainant parfois des mesures de « restriction d’eau » alimentant la ritournelle du « manque d’eau » en France. C’est donc « mal » de remplir sa piscine ou de laver sa voiture. Ces alarmes sont démenties par les volumes colossaux qui restent dans les nappes, même lorsqu’elles ont en situation basse. Les seules alarmes légitimes proviennent de l’existence de réseaux d’eau potable ou d’irrigation insuffisamment dimensionnés pour affronter un besoin un peu supérieur à la moyenne. Tous les réseaux de France doivent ou devraient comprendre des ressources et des réseaux d’appoint ou de secours, des groupes électrogènes, des interconnexions entre plusieurs réseaux, une augmentation du volume des réservoirs, etc. La sécurité d’un bon réseau, la garantie de servir l’abonné en tout temps sont techniquement faciles et peu couteuses. Le taux de bon fonctionnement doit être de 100 %, quoi qu’il arrive. Panne, été sec, pollution accidentelle ou autres ne doivent avoir aucun impact sur l’usager. Nous ne sommes plus au Moyen Age. Les responsables des « manques d’eau réels (ou fantasmés) en France » sont les responsables des réseaux considérés.

L’ancienne exploitation des nappes

Elles se faisaient par des puits, creusés à la main. Sur un diamètre obligatoire de 1 m minimum ou 2 mètres pour que le puisatier puisse piocher et remplir des seaux de terre remontés à la main. Le puisatier ne peut pas creuser dans l’eau. Au mieux il peut creuser sur 2 mètres dans la nappe en saison sèche, quand la nappe s’est rabattue. D’où de faibles débits, et le risque de tarissement en cas de saison sèche durable, alors que la nappe regorge d’eau plus bas. On exploitait des nappes « phréatiques ».

L’adjectif est lâché, car il vient du grec ancien « φρέαρ » soit phréar (« puits » en grec) et du suffixe -ique. La nappe dite « phréatique » c’est un bon endroit pour creuser un ou des puits. Ce qui n’est pas faux, mais on ne fait (presque) plus de puits sur notre planète. Le terme « phréatique » n’apporte rien, mais il est passé dans le langage courant. Ce terme reste attaché également, mais plus justement, à des éruptions volcaniques émettant beaucoup de vapeur d’eau. On parle d’éruptions « phréatiques ». Bien qu’il n’y ait pas de « puits » à proprement parler. Les scientifiques, dont tous ceux du BRGM n’utilisent plus le mot « phréatique ».

Les modes d’exploitation modernes des nappes.

Issu de la recherche pétrolière, le forage est venu révolutionner l’exploitation des nappes et les ressources en eau faciles d’accès et peu couteuses, à peu près partout dans le monde. Une révolution née dans les années 1950 dont on n’imagine mal l’ampleur pour assurer une eau potable de bonne qualité à tous les peuples du monde, y compris les plus pauvres. Comme l’Inde des années 1960 ou la zone soudano-sahélienne d’Afrique aujourd’hui.

En France, chaque citoyen ayant un jardin un peu grand peut légalement faire un forage. C’est une liberté garantie par la République, moyennant une simple déclaration en mairie. Pour un cout complet de 10 000 euros environ, on peut, en moins d’une semaine, faire creuser le forage, achever son équipement, poser le tube crépiné, poser la pompe électrique, faire son raccordement au réseau, etc…. C’est un « jeu d’enfant ». Et on a la quasi-certitude de trouver de l’eau souterraine partout en France. Abondante et potable dans l’immense majorité des cas. Surtout si on va la chercher un peu en profondeur. De très nombreuses entreprises spécialisés sont en concurrence partout dans notre pays. Où qu’on soit, un coup d’œil sur Google est très révélateur, si on cherche une entreprise.

Pour les investisseurs institutionnels (syndicats d’irrigation, collectivités locales et leurs groupements), c’est tout aussi simple, pour trouver la ressource. En revanche, il faudra une maitrise d’œuvre spécialisée pour des travaux lourds. Et l’autorisation de la DDT ou de l’agence de l’eau, arrêté préfectoral à la clé.

Conclusion. Nappes et forages. Le duo gagnant pour plus et mieux d’eau potable dans le monde.

.La technologie des forages est éprouvée et leurs couts sont bas. On ne peut que souhaiter la multiplication des forages publics et privés partout sur le territoire national. Pour faire taire enfin, la triste chanson du « manque d’eau » totalement fausse sur le plan scientifique et technique. Pour faire taire la mouvance écologique qui s’oppose avec violence à la mise en place de « méga-bassines » en Charente Maritime. Dont la plus symbolique Sainte Soline, qui pompe en hiver dans la nappe locale le chiffre dérisoire de 0,6 millions de m3. Alors que les nappes de Charente Maritime représentent un stock d’au moins 10 milliards de m3. Soit mille cinq cents fois plus. Et que la rivière Charente envoie vers la mer en pure perte pour l’agriculture 50 m3/s en moyenne annuelle soit 1,5 milliards de m3 par an. La mouvance écologique, qui ne chiffre jamais toutes les accusations qu’elle profère, confond donc le million et le milliard pour la ressource en eau disponible. Et elle utilise l’imposture et la violence pour imposer ses vues.

________________________

Eau et énergie même combat ! Mêmes inepties proférées par des ignares sur la pénurie et les désastres qui en découlent comme si l’eau s’échappait dans l’espace et si l’énergie ne se conservait pas ! A l’heure des débats sur la mort médicalement administrée, il n’est toutefois pas anormal qu’une partie de ce beau pays pense à se suicider…Combien parmi les hurluberlus qui s’agitent liront ce papier ?

La mouvance écologiste, ignare et violente, n’a que faire de la réalité scientifique.

Son seul but est de piétiner deux siècles de progrès.

Le syndrome de l’enfant trop gâté.

Bien sûr que l’énergie se conserve (premier principe de la thermodynamique). Mais dans toute transformation, elle se dégrade. Le second principe, tout aussi réel, est beaucoup plus difficile à comprendre et quasiment impossible à admettre, car c’est la traduction physique de la mort des êtres vivants, matérialisée par leur totale désorganisation. C’est le concept d’augmentation universelle et globale de l’entropie S (désordre) qui est le plus difficile à accepter.

Pour compléter ce très bon article, un article sur les conséquences sur les nappes alluviales des politiques de « continuité écologique des cours d’eau » qui consiste à massacrer à grand frais et de manière fanatique barrages, digues, seuils sur les cours d’eau, partout en France depuis 25 ans. http://www.hydrauxois.org/2025/03/aquiseuil-un-outil-pour-evaluer-limpact.html

Notons que des barrages hydro électriques en parfait état de fonctionnement n’ont pas échappé à ces 25 ans de rage destructrice.

Tout le site d’hydrauxois se distingue par la qualité scientifique des ses articles sur le sujet.

fritz Votre commentaire est en attente de modération.

14 juin 2025 at 16 h 57 min

@duplicata

qui a écrit

« » » »je propose au GIEC de former un nouveau groupe de travail qui s’interesserait a l’impact de la suppression du Sahara sur le climat. « » » » »

———————————-

quelle bonne idée

« » » » » »La nappe de l’Albien est la plus grande nappe d’eau souterraine au monde. Elle est à cheval sur trois pays, l’Algérie, la Libye et la Tunisie. 70 % de la nappe se trouve en territoire algérien au sud-est du pays. Système aquifère du Sahara septentrional. » » » » » » » »

Au lieu de nous vendre du pétrole , ils nous vendraient des patates et des tomates , ce qui serait plus écologique

C’est tenté de publier ici

https://www.climato-realistes.fr/le-cycle-solaire-de-bray-et-loscillation-atlantique-multi-decennale/

Je ne comprends rien à la gestion de l’eau dans le département des Bouches du Rhône où je réside, ni à la manière de communiquer de la préfecture. Explication:

Dans ce département où une grande partie de l’eau utilisée nous vient du Verdon au moyen de canaux et d’un système de distribution important, il y a eu en juillet 2024 un arrêté restrictif (vigilance orange) émis par la préfecture pour les bassins de l’arc et du réal de Jouques, arrêté renforcé en aout au niveau « crise » pour ce dernier. Ceci représentait une superficie considérable par rapport à celle du département. Un suivi régulier de ma part jusqu’à ce jour indique qu’il n’a jamais été annulé. En revanche la « mise à jour » de février 2025 – sans le moindre texte, est concomitante, au jour près d’un arrêté de « vigilance » sur l’ensemble du département à cause du niveau de la nappe de la Crau, jusqu’au 15 octobre.

Au secours

Sauf erreur de ma part, les Bouches du Rhône ne dépendent très majoritairement pour leur approvisionnement en eau que du Rhône et de la Durance, pas du Verdon, ou alors très marginalement, le Verdon alimentant une grosse partie du département du Var.

Concernant la Durance, la ressource en eau est mobilisée pour les mois secs grâce au barrage hydroélectrique de Serre-Ponçon et son lac de retenue, le plus grand lac artificiel d’Europe. Le canal latéral à la Durance amène ainsi des quantités très importantes à tout le département et à son littoral très urbanisé. L’agglomération marseillaise est un cas à part puisqu’un canal issu de la Durance très en aval de Serre Ponçon assure très largement ses besoins depuis le milieu du 19e siècle.

Pour ce qui est de la plaine de la Crau et la Camargue, je suis assez dubitatif, mais je peux me tromper, il me semble que le Rhône devrait assurer à la nappe phréatique un niveau suffisamment stable quelle que soit la période de l’année.

Rhône et Durance sont une bénédiction pour cette région qui ne manque jamais d’eau. Les compagnies des eaux locales faisant même un « forcing » auprès des agriculteurs et des viticulteurs pour qu’ils arrosent leurs cultures. Un ami vigneron de la région de Rousset (N-E d’Aix) qui s’inquiétait en été de la disponibilité en eau pour arroser ses vignes s’est entendu répondre par son fournisseur: « Nous avons largement de quoi fournir pendant des décennies ! »

Il est vrai que la Durance en période de crue peut dépasser 5 fois le débit moyen de la Seine à Paris!

J’ajouterais que construire le barrage de Serre Ponçon au début des années 60 ne s’est pas fait sans opposition. Mais si le projet avait tardé ne serait-ce qu’une vingtaine d’années, il eut été impossible et le visage de la basse Provence ne serait pas celui que nous lui connaissons actuellement.

Bonjour,

Dans l’article lorsque vous évoquez 5% de 100 mètres, 5 mètres, ok

Mais pourquoi 2,5 Mètres pour 200 mètres ?

Cordialement, Alex.

C’est comme pour le CO2 ; l’été ça baisse et l’hiver ça monte

Un excellent article qui me rappelle mes cours des années 1968. Et qui mets en pièces toutes les conneries proférées par les écolos. Je suis content de me souvenir des cours de Mr Flandrin et Gevin à l’université de Lyon. C’est cet ensemble qui m’a poussé à faire de la géologie. Un excellent souvenir surtout de Maurice Chenevoy grand maitre du métamorphisme et mon directeur de thèse qui m’a intéressé à la géologie et qui m’a suivi pendant toute ma carrière.

@MEHIER Bruno

Connaissez vous Serge Ferry et avez vous des nouvelles de lui; il y a encore peu de temps il intervenait souvent sur les blogs climatologiques que nous frequentions ; mais c’est vrai qu’ils deviennent de moins en moins fréquentables

frederic sommer dit fritz

C’est pour la direction : désolé pour mon commentaire précédent , mais on a de plus en plus de mal à comprendre les commentaires des nouveaux arrivants : machia vèle donc ailleurs

Il y aurait ainsi dans le sous-sol de la France de quoi assurer théoriquement la consommation de chaque habitant pendant 600 ans.

Bien sûr, il est probable que 90% de cette eau soit inaccessible pour des raisons techniques, financières ou autres. Mais on se demande pourquoi les concessionnaires du captage et de la distribution de l’eau en France, au lieu de leurs sempiternels et paternalistes conseils d’économie de l’eau eau en période de sécheresse ne font rien, ou pas grand chose, pour tenter d’augmenter la ressource dont ils disposent à partir d’un tel pactole. Au lieu de cela ils préfèrent complaire à leurs actionnaires en augmentant leurs tarifs et en fermant la plupart des fontaines publiques où autrefois l’eau coulait gratuitement pour les économiquement faibles, avec l’irrévocable écriteau « eau non potable ».

La quantité d’eau sur terre sera éternellement la même, nous ne manquerons jamais d’eau globalement, c’est un circuit fermé: évaporation, pluie, en continu, le probème de l’eau c’est la quantité et la disponibilité d’eau potable et on la gaspille en arrosant, en lavant le linge, les voitures, dans les toilettes Etc.. on devrait avoir deux circuits d’approvisionnement potable et eau ordinaire non traitée mais il faut savoir que la gestion de l’eau génère des fortunes considérables et alimente…la politique. CQFD

Bonjour.

Il serait utile de communiquer cet article et ses sources aux fonctionnaires du « Haut Commissariat à la Stratégie et au Plan » qui vient de publier une énième « étude » catastrophiste sur la ressource en eau dont les principales conclusions semble viser à complaire à la sphère écolo des musiciens pipeauteurs de la triste chanson du « manque d’eau » totalement fausse sur le plan scientifique et technique. Cette « étude » ou plutôt ce mémoire de petit soldat écolo annonce l’apocalypse pour 2050 si on ne fait pas ce qu’elle préconise, sous couvert de « La Science » (comme d’habitude):

– Réglementer/Interdire

– Limiter l’activité et en particulier l’irrigation agricole

etc.

Merci pour cet éclairage.